字号: 默认 大 中 小

主讲: 历史高级教师 汪庆伟

一、知识概述

1、了解虎门销烟、中英《南京条约》的内容;通过对中英《南京条约 》内容、影响的分析,培养学生的分析能力。

2、掌握第二次鸦片战争的发生和《天津条约》《北京条约》内容;掌握沙俄侵占中国北方大片领土的史实。培养学生分析历史现象的能力。

3、了解太平天国运动的兴衰史实;掌握《天朝田亩制度》、《资政新篇》的内容及评价;分析掌握太平天国运动的历史意义和阶级局限性。

二、重点知识归纳及讲解

(一)鸦片战争

1、鸦片走私与林则徐禁烟

(1)鸦片走私:

1)背景:

①中国:清王朝统治危机四伏,封建统治日益腐朽。

②英国:英国率先完成工业革命,成为头号工业强国,并不断进行殖民扩张。在正常的中英贸易中,由于中国自然经济的抵制,中国处于出超地位。英国为开辟国外市场、推销工业品、掠夺廉价原料而侵华,为牟取暴利而走私鸦片。

(2)危害:

1)白银外流,造成清政府财政危机。

2)银价上涨,造成“银贵钱贱”,加重农民负担。

3)腐蚀清朝统治机构,清政府更加腐败。

4)毒害中国人民身心健康,削弱军队战斗力。

吸食鸦片的中国人

(2)林则徐禁烟

1)目的:维护清朝统治。

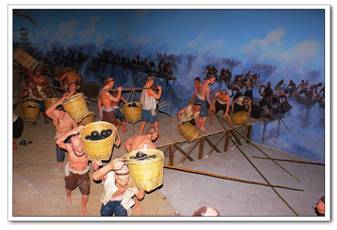

2)概况:道光帝派林则徐为钦差大臣前往广东查禁鸦片。1839年6月23日至25日,林则徐下令将缴获的230多万斤鸦片在虎门销毁。

3)影响:维护了中华民族的利益,表现了中华民族反抗外来侵略的坚强意志。林则徐是当之无愧的民族英雄。

虎门销烟

2、英国发动侵略战争

(1)原因:

1)直接原因:中国禁烟运动打击英国鸦片走私。

2)根本原因:打开中国市场。

(2)经过:(1840-1842年)

1)开始:1840年6月英舰驶入广东海面挑衅,战争爆发。随后英军沿海北犯,攻占浙江定海,到达天津白河口,威胁北京。道光帝将林则徐革职查办,派琦善任钦差大臣赴广东与英军议和。

(2)扩大:1841年初英军强占香港岛,道光帝下诏对英作战。英军进攻虎门炮台,水师提督关天培等战死。此后英军再次北上,先后攻占厦门、定海。清军将领陈化成守卫吴淞,壮烈殉国。

(3)结束:1842年8月英国舰队抵达南京下关江面,清政府屈辱求和,战争结束。

关天培在虎门炮台战死殉国

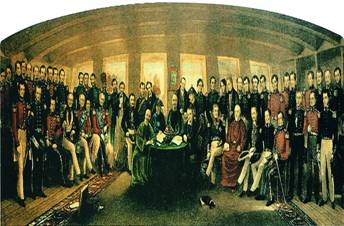

3、《南京条约》的签订:1842年8月,清政府被迫签订了中国近代史上第一个不平等条约──中英《南京条约》。

(1)《南京条约》的主要内容:

1)割地:割香港岛给英国。

2)赔款:2100万银元。

3)五口通商:广州、福州、厦门、宁波、上海。

4)关税协定:英商进出口货物税款,双方协议。

《南京条约》签订的情景

(2)《南京条约》的危害:

1)割地:严重损害中国的领土主权。

2)赔款:不但加剧了清政府的财政困难,也加重了中国人民的负担。

3)五口通商:使东南沿海门户大开。损害了中国的贸易主权。

4)协定关税:这表明关税税则中国自己不能做主决定,使中国开始丧失关税自主权,便利了西方国家对华进行经济侵略。

(3)其它条约:

1)1843年,英国通过《虎门条约》获得了领事裁判权、片面最惠国待遇和在通商口岸租地建房的权利。

2)1844年,美国和法国通过中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》,除享受英国在华取得的各种特权外,还扩大了侵略权益。

(4)鸦片战争的影响:

鸦片战争前,中国在政治上是主权独立,领土完整;经济上是男耕女织式的自然经济,社会性质是封建社会。鸦片战争后,中国的主权独立和领土完整遭到破坏,自然经济开始解体,开始沦为半殖民地半封建社会。中国社会的最主要矛盾变为外国资本主义列强和中华民族的矛盾,中国人民开始肩负起反封建反侵略的双重革命任务。因此,鸦片战争是中国历史的转折点,是中国近代史的开端。

重难点讲解:“半殖民地半封建社会”的涵义:“半封建”指原有的封建经济已被破坏,有了一定成分的资本主义经济形式,但仍保持着封建剥削制度。“半殖民地”指当时形式上独立,但在政治、经济、文化各方面受帝国主义压迫和控制的国家。

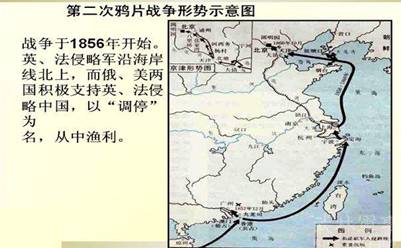

(二)第二次鸦片战争

1、英法再次发动侵华战争

(1)背景:

鸦片战争后签订的《南京条约》,并没有满足西方侵略者的贪婪的欲望,西方列强企图进一步打开中国市场,扩大侵略权益。这一目的同鸦片战争是一脉相承的。因此,此次战争在历史上称为第二次鸦片战争。

(2)借口:

英国“亚罗号事件”、法国“马神甫事件”。

(3)经过:

1856年10月,英军炮轰广州城,挑起战争;1857年,英法联军攻陷广州;1858年,英法联军北上,逼近天津。清政府被迫签订《天津条约》。

(4)《天津条约》:

1)时间:1858年清政府先后与俄、美、英、法四国签订。

2)内容和危害:

①允许外国公使进驻北京——有利于外国直接干涉清政府的内政外交。

②增开沿海沿江十处通商口岸——扩大外国在华势力。

③外国军舰和商船可以在长江各口岸通航——攫取在华的内河航运权。

④外国人可以到内地游历、经商、传教——外国人深入中国内地。

⑤赔偿英法巨额白银。

2、火烧圆明园与《北京条约》的签订

(1)经过:

《天津条约》的签订,并没有使侵略者满足。1860年,英法联军再次占领天津、逼近北京。咸丰皇帝逃往承德避暑山庄。英法联军对北京西郊著名的皇家园林——圆明园进行了大肆抢劫,之后又放火烧毁。

圆明园遗址

(2)结果:

清政府被迫签订《北京条约》,承认《天津条约》继续有效;增开天津为商埠;割九龙司地方一区给英国;赔款额大幅度增加。

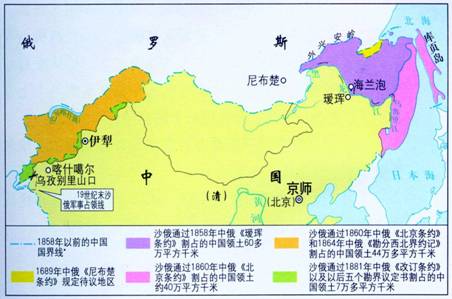

3、沙俄侵占中国北方大片领土

(1)概况:从19世纪40年代起,沙俄利用中英鸦片战争时机,大肆入侵中国东北地区。第二次鸦片战争前后,沙俄强迫清政府签订一系列不平等条约,共割占中国东北和西北150多万平方千米的领土。

(2)第二次鸦片战争的影响:

第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,英国、法国等西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区,沙俄占领了中国北方大片领土。中国主权的侵害,割地等方面都比鸦片战争中侵害更大了,因此,第二次鸦片战争使中国的半殖民化程度进一步加深。

(三)太平天国运动

1、洪秀全与金田起义

(1)背景

1)主要原因:鸦片战争后,中国面临的民族矛盾和阶级矛盾空前激化。

2)直接原因:自然灾害严重。

3)洪秀全创立“拜上帝会”,与冯云山等人发展会众。

(2)爆发:

1851年初,洪秀全在广西桂平县金田村发动起义,建号太平天国。

金田起义

(3)发展:

1851年9月,洪秀全在永安整顿建制,分封诸王,杨秀清为东王,萧朝贵为西王,冯云山为南王,韦昌辉为北王,石达开为翼王,初步建立政权。

2、定都天京

(1)定都天京:

1)永安突围后,太平军继续北上,冯云山、萧朝贵先后牺牲。

2)1853年太平军攻克南京,改为天京,定为国都,正式建立与清王朝对峙的政权。

(2)《天朝田亩制度》

1)内容:

以户为单位,不分男女,按人口和年龄平均分配土地。

2)目标:

在小农经济的基础之上建立一个“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想社会。

3)评价:

《天朝田亩制度》是太平天国反封建的革命纲领,反映了农民要求获得土地的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。但是,违背社会发展规律的绝对平均主义思想,严重脱离实际,根本无法实现。

(3)全盛:

1)北伐:北伐军打到天津郊区,孤军深入,最后失败。

2)西征:西征军取得重大胜利,太平天国掌握了安徽、江西、湖北东部和江苏部分地区。

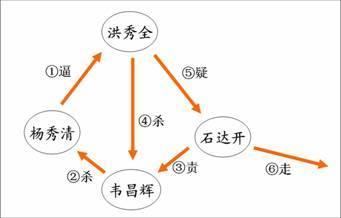

3、天京陷落

(1)转折——天京变乱

1)原因:

①主要原因:领导者进取心逐渐减退,腐朽思想日益滋长;领导集团内部矛盾日益尖锐。

②根本原因:农民阶级的阶级局限性。

天王府模型图

2)表现:杨秀清“逼宫”,韦昌辉杀杨秀清后被处死,石达开遭猜忌出走后全军覆没。

3)影响:清军乘机反扑,再次围困天京;造成天国朝中无人,国中无将的危险局面。天京变乱是太平天国由盛而衰的转折点,使天国被迫转入战略防御。

(2)后期防御

1)重建领导核心:

洪秀全提拔陈玉成、李秀成指挥军事,洪仁玕总理朝政。

2)《资政新篇》的颁布(1859年,洪仁玕):

《资政新篇》是先进的中国人最早提出在中国发展资本主义的方案,集中反映了中国人向西方寻求真理和探索救国救民道路的迫切愿望。但是,超越社会条件,迫于当时的形势,未能实行。

3)开展防御战(1856——1861):

①陈玉成、李秀成等协同作战,取得了浦口、三河镇大捷,但是未能从根本上改变军事上的不利局面。

②湘军攻陷安庆,随后陈玉成被俘英勇就义。

③李秀成率军打到上海近郊,但是遭到中外反动势力的反扑。

④1864年,洪秀全病逝,天京陷落,太平天国失败。

湘军统帅曾国藩淮军统帅李鸿章

(3)失败原因:

1)主观:农民阶级的局限性;战略上的失误等。

2)客观:中外反动势力的联合绞杀。

3)启示:由于阶级和时代的局限性,农民阶级不能领导中国的民主革命取得胜利。

(4)意义:

太平天国运动是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民战争,是中国几千年农民战争的最高峰,沉重打击了中外反动势力,对后来的民主革命有重要影响。