|

一周强化

一、一周知识概述

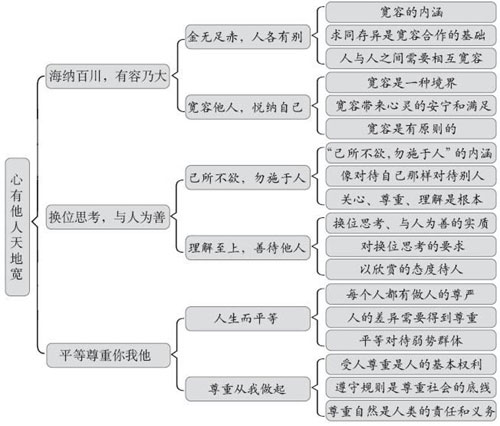

(一)本课内容结构

1、本课设计了三个框的内容:“海纳百川,有容乃大”、“换位思考,与人为善”、“平等尊重你我他”。

第一框 “海纳百川,有容乃大”

第一框“海纳百川,有容乃大”由“金无足赤,人各有别”和“宽容他人,悦纳自己”两目组成。

第一目“金无足赤,人各有别”。通过清朝大学士张英的故事引出宽容的基本内涵,说明了宽容是美德的重要内容,我们的生活需要宽容。接下来的活动说明了人与人是不一样的,正因为人与人之间的差异,需要相互宽容,需要彼此尊重。最后说明人非“圣贤”,人人都有犯错误的时候,需要得到他人的宽容。

第二目“宽容他人,悦纳自己”。通过同学之间的误会演绎的故事说明宽容是一种境界,一个人真诚地宽容他人的过失,他就能赢得友谊,他就掌握了一种自我提高的有效方法。接下来,通过公共汽车上的两组情境说明宽容利人利己。最后通过一组观点的辨析说明宽容是有原则的,是有策略的。

第二框 “换位思考,与人为善”

第二框“换位思考,与人为善”由“己所不欲,勿施于人”和“理解至上,善待他人”两目组成。

第一目“己所不欲,勿施于人”。通过同学之间起外号的事例说明了自己不喜欢的事就不要强加在别人身上,采取什么方式对待他人,首先要设身处地地替对方想一想。接着,通过小乔的事例说明,如果我们时时处处都能站在别人的角度思考问题,体验他人的情感世界,我们就能融洽、友善地与人相处。

第二目“理解至上,善待他人”。通过“管鲍之交”说明换位思考、与人为善的实质就是设身处地地为他人着想,即想人所想、理解至上。接着,通过小蓉与母亲的事例说明将心比心、设身处地是达成理解不可缺少的心理机制。最后,通过一组欣赏他人的活动说明对他人多一分欣赏,就多一分理解、多一分友善、多一分爱心。

第三框 “平等尊重你我他”

第三框“平等尊重你我他”由“人生而平等”和“尊重从我做起”两目组成。

第一目“人生而平等”。通过周总理与一个普通工人的故事说明尽管每个人的地位与条件不同,但人生来平等,这种平等应该得到充分尊重。接着通过活动进一步说明人与人之间是有差异的,正是这种差异才是我们尊重人、平等待人、取长补短的现实基础。最后通过设计如何对待残疾人的活动说明应该平等对待那些处境不利的人,自觉维护他们的合法权益,为他们提供力所能及的帮助。

第二目“尊重从我做起”。通过活动说明在交往中每个人都是富有尊严的独立存在的个体,受到他人的尊重是每个人的基本权利。接着通过案例说明遵守规则是尊重社会的底线,尊重社会就表现为遵守规则、承担责任和维护权利等方面。最后进一步说明尊重自然与尊重他人、尊重社会息息相关,人类有责任和义务尊重无私奉献的大自然。

2、本课知识网络

(二)本课具体知识分析

海纳百川,有容乃大

1、金无足赤,人各有别

(1)宽容的含义:它是指宽厚和容忍,原谅和不计较他人。宽容是美德的重要内容。

(2)人与人之间需要相互宽容的原因:

①人与人之间存在各种各样的差异,需要互相宽容,需要尊重彼此的个性。

②由于每个人的生活方式、思维方式、行为习惯、个性特点不同,品德修养上存在差异,人与人之间出现矛盾非常正常。我们不能因为存在矛盾就拒绝合作、回避交往。“和而不同”,求同存异,是我们宽容合作的基础。

③我们都不是“圣人”,现实生活中难免无意中伤害别人,故我们要体谅、尊重他人的感受,请求他人的原谅;也可能受到别人无意之中的伤害,对别人的“对不起”也要真诚接纳、理解、原谅。

2、宽容他人,悦纳自己

(1)理解宽容

①宽容,是一种美德。为人宽容,就能解人之难,补人之过,扬人之长,谅人之短;为人宽容,就能赢得友谊,获得更多的朋友。

②宽容,是一种境界。一个人真诚地宽容别人的过失,他的境界就上升了一个层级;一个人学会了宽容,他就掌握了一种自我提高的有效方法。

(2)善于宽容,利人利己:宽容能使对方从中吸取教训,重新审视自己的行为;宽容能使自己远离烦恼、仇视,体验到宽容带来的心灵的安宁和满足。

(3)宽容是有原则的,还要讲究策略:

①当我们受到别人无意的伤害时,要善于宽容别人的过错,切不可冤冤相报、以牙还牙;

②在可能的情况下,还要以我们的宽容感化当事人,使其改过,要宽厚待人,与人为善。

③我们决不迁就“恶人”“坏人”,在原则问题上不能让步。

(4)宽容自己就是接纳自己

①宽容自己就是接纳自己,即实事求是地面对真实的自我,既不要挑剔和苛求自己,也不自惭形秽;既不妄自菲薄、全盘否定自己,也不妄自尊大。

②宽容自己意味着承认“人无完人”,容许自己犯错误,给自己留下改过迁善的机会,同时也给自己留下信心和希望。

换位思考,与人为善

1、己所不欲,勿施于人

(1)“己所不欲,勿施于人”的意思是:自己不喜欢的事,就不要强加在别人的身上。我们在人际交往中,要善解人意,对人持平等、尊重和友善的态度。

(2)“己欲立而立人,己欲达而达人”的意思是:在谋求自己生存与发展的同时,也要帮助别人生存和发展。我们不能只顾满足自己的欲望而忽视他人的存在,更不能以牺牲他人的利益为代价来谋求自己的利益。

(3)“己所不欲,勿施于人”的实质所在:关心他人、尊重他人、理解他人。

2、理解至上,善待他人

(1)换位思考、与人为善的实质:就是设身处地为他人着想,即想人所想、理解至上。

(2)融洽地、友善地与人相处的方法

①要增强人与人之间的谅解。一般来说,只要不涉及原则性问题和大到辱没人格的错误,都是可以谅解的。谅解是一种爱护、一种体贴、一种宽容、一种理解。

②要学会换位思考的方法。换位思考是人对人的一种心理体验过程。将心比心、设身处地,是达成理解不可缺少的心理机制。换位思考的实质是对交往对象的切身关注,深入对方的内心世界。它既是一种理解,也是一种关爱。

③要学会欣赏他人。我们以欣赏的眼光看人时,就会获得尊重、信任、感激、理解和友善。我们对周围的事物应多持欣赏的态度,多一分欣赏,就多一分理解、多一分友善、多一分爱心。

平等尊重你我他

1、人生而平等

(1)人与人之间的平等性:人与人之间的平等性,集中表现在人格和法律地位上的平等。

①在人格上,我们每个人都是具有独立意识的主体,都有做人的尊严,都不容轻视。

②在法律地位上,我们每个人都平等地享有法定的权利,平等地履行法定义务。

③金钱、地位等差异不能超越人格尊严,更不能超越人们法律地位上的平等。

(2)增强平等意识

①由于人与人之间有差异,才有人类对平等的不懈追求,才凸显出平等的可贵。这种差异是我们尊重人、平等待人、取长补短的现实基础。我们的某些优势,不是自傲的资本;我们的某些劣势,也不是自卑的理由。

②增强平等意识,平等对待他人、互相取长补短,才是我们应该采取的正确态度。

(3)关爱弱势群体

①弱势群体是对社会上处于不利地位的人群的总称。

②在社会生活中,弱势群体的平等权益容易受到侵害。我们应当平等对待那些处于不利地位的人,自觉维护他们的合法权益,为他们提供力所能及的帮助。

2、尊重从我做起

(1)人们需要相互尊重的原因

①在交往中,我们每个人都是富有尊严的独立存在的个体,受到别人的尊重是我们的基本权利。

②同时,我们也要尊重他人的尊严,尊重他人的基本权利,尊重他人的主体地位。

③如果彼此缺乏起码的尊重,那么,交往就会产生严重障碍。

(2)在社会交往中,我们要做到尊重他人、尊重社会

①尊重他人,要求我们做到礼貌待人、平等待人、诚信待人、友善待人,充分理解他人。

②尊重社会,要求我们做到遵守规则、承担责任、维护权利,爱护公物、爱护公共环境和设施、遵守公德和秩序等。

3、我们要尊重自然的原因及尊重自然的核心

(1)原因:尊重自然与尊重他人、尊重社会息息相关。人类来自自然,人类的生存离不开自然的恩赐,人类有责任和义务尊重无私奉献的大自然。

(2)核心:尊重自然的核心是保护环境。保护地球、尊重自然是我们的神圣职责。

二、重点知识解析

★为什么说宽容是有原则的?

宽容是一种美德,生活中需要宽容。然而,宽容并不意味着是非不分、爱憎不明;也不是曲直不清、麻木不仁。宽容是有原则的,应讲究一定的策略。

第一,宽容表现为宽厚、容忍,不与他人计较,这是人的素养的体现。对待家人、对待同学、对待朋友,包括对待生活中的其他普通人,宽容是做人的基本原则。有了这一原则,一个人的生活就会远离烦恼、心灵宁静。

第二,宽容并不意味着事事都要做出忍让,因为事情有大小之分。对于重大的事情,特别是与集体的利益、国家的利益、民族的利益息息相关的事情,要分清是非、敌我,不能含糊,要做出明确的决断。

第三,对待生活中的“坏人”“恶人”,不能盲目迁就。当一个“坏人”“恶人”在做坏事的时候,决不能采取所谓“宽容”的方式,而要挺身而出,制止罪恶行径,决不姑息迁就。“宽容”一个罪犯,意味自己犯了包庇罪。

第四,对于生活中所发生的事件,需要区分有意的与无意的。对来自对方无意的伤害,在可能的情况下要讲究宽容的原则;而对有意的伤害,特别是恶劣的伤害,在讲究方式的前提下应该奋起反击,必要时应诉诸法律。

三、难点知识剖析

1、怎样理解“己所不欲,勿施于人”?

“己所不欲,勿施于人”是出自《论语》中的一句话,意思是:自己不喜欢的事就不要强加在别人身上。具体包括以下几个方面。

第一,“己所不欲,勿施于人”是从自己的情感、需求出发,以己度人、推己及人。它体现为人际间的善意共存意识,即人与人之间是平等的,要把他人当作自己一样来对待。与人相处,既不丧失自我,又能为他人着想。

第二,换位思考是“己所不欲,勿施于人”的心理机制,将心比心、设身处地是换位思考的基本方式。一个人在与他人发生摩擦时,如果能站在对方立场上考虑问题,就容易化解矛盾。关键在于切实地关注对方,深入对方的内心世界。

第三,“己所不欲,勿施于人”的另一层意思是:难道自己喜欢的事就一定能够强加于人吗?答案是否定的。自己喜欢的,未必是别人喜欢的。如果把自己喜欢的事强加于别人,这是另一种形式的专制,从根本上讲与“己所不欲,勿施于人”的内涵是相悖的。

2、怎样理解“人生而平等”?

平等是人类社会一直追求的目标,也是社会发展的永恒主题。在不同的时代、不同的社会制度下,人们对平等的理解也千差万别。我们的理解有以下几点。

第一,人与人的平等首先是人格与法律地位上的平等。在人格上,每一个人都有做人的尊严,这种尊严不受其他任何因素的影响,应该得到充分地尊重;在法律上,每一个人都平等地享有法定的权利,法律社会的任何一个公民都拥有与任何其他人同等的权利。

第二,人与人的平等不以富贵、贫贱以及智、愚来衡量。家境上的贫与富不能代表一个人的身份与地位,更不能成为不平等对待的理由;智力上的优与劣更多地取决于遗传和所能接受的教育与训练。由于众多的原因,智力上的劣势常常成为有意与无意的不平等对待的理由,这与“人生而平等”的理念是背道而驰的。

第三,人与人的平等不以体貌特征来衡量。人的外貌上的特征、人的体力的强弱只是人与人差别的一种外部反映,不应该成为不平等对待的理由。一方面,受到不平等对待的弱势者要为自己的地位据理力争;另一方面,这方面有优势的人也不能自认为“高人一等”而歧视他人。

第四,在学校生活中,“人生而平等”更多地表现为一切为了学生、为了学生一切、为了一切学生。在学校的一切活动中,作为一个学生的地位是平等的,学业成绩的好坏不应该成为不平等对待的理由。在学校里,每一个学生都有权利享受受教育权,有权利参与学校组织的一切活动。

- 返回 - |