字号: 默认 大 中 小

主讲:黄春燕

一、知识概述

1、了解作者,学会从分析题目,把握文体的角度,整体感知课文内容。

2、掌握举例论证的论证方法,学会运用记叙和议论相结合的表达方式。

3、树立创新意识,培养敢于创造的精神。

二、重点知识归纳及讲解

1、字词掌握

(1)把握字音

中伤zhòng 遁词dùn 鲁钝dùn 懦夫nuò 豢养huàn

繁殖zhí 伤痕hén 卦辞guà 樵夫qiáo 镰刀lián

屋檐yán 懒惰lǎn duò 灌溉guàn gài 画龙点睛jīng

自暴自弃qì 山穷水尽jìn 走投无路tóu

(2)词语释义

中伤:诬陷或恶意造谣,旨在毁坏人的名誉。

遁词:指理屈词穷或不愿吐露真意时,用来支吾搪塞的话。

鲁钝:愚笨迟钝。

懦夫:软弱无所作为的人。

豢养:喂养。

画龙点睛:比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容生动有力。

自暴自弃:自己瞧不起自己,甘于落后或堕落,不求上进。

山穷水尽:山和水都到了尽头。比喻无路可走陷入绝境。

走投无路:无路可走,已到绝境。比喻处境极困难,找不到出路。

2、文题解读

“宣言”是一种演讲辞,既是演讲,那它一定具备演讲稿的特点——文词优美,感情充沛,说理生动,鼓动性强。

3、背景介绍

选自《陶行知全集》第四卷(四川教育出版社2005年版)。有删节。本文写于1943年,陶行知先生针对“不能创造”的种种错误观点进行了有力的反驳,从而得出“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的结论,激励每一个人时时、处处要去创造。文章运用了大量古今中外各个领域的典型事例来论证,证据充分,论证深刻,透过作者充满激情的语言,我们要坚信自己的创造意识会大大增强。

4、作者简介

陶行知(1891—1946),安徽歙(shè)县人,是我国近现代著名教育思想家和实践家。他早年留学美国,归国后,他终身致力于中国教育的改造,探索中国人民教育的新路,教育思想和实践经验都十分丰富。他在实践中创立的“生活即教育”,“教学做合一”,“社会即学校”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座丰碑,是为世界所知晓的中国教育家。

5、整体感知

本文作者运用典型事例和名言警句对五种“不能创造”的错误观点展开了有力的批驳,提出了“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”的观点,最后发出了只要有一滴热情,一滴血汗,都应该创造,都能够创造的宣言。

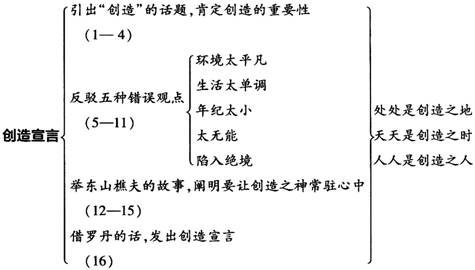

结构安排:

第一部分(1—4):用宗教人士、美术家与教育者对比,引出议论话题,肯定创造的重要性。这部分分为两层:

第一层(1—2):引出话题——创造。

第二层(3—4):指出教育者创造的目的和方法。

第二部分(5—11):罗列出五种“不能创造”的错误观点,以实例一一反驳,确立“人人是创造之人”的观点。这部分分为两层:

第一层(5—7):批驳了“平凡”“单调”不能创造的观点。

第二层(8—11):批驳了“年纪太小”“太无能”“陷入绝境”不能创造的观点。

第三部分(12—15):不要轻视点滴的创造,不能像东山樵夫那样因循守旧,要让创造之神常驻心中。

第四部分(16):借罗丹的话,发出创造宣言,激励人们用自己的“汗”“血”“热情”去创造。

图示:

问题分析:

(1)文章开头(第一部分)涉及的人和事有哪些?教育的最大成功是什么?

(2)“活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得不对,可以万像同毁;刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。”这里所用的几个比喻分别比喻什么?这句话怎么理解?

(3)第二部分涉及的人和事有哪些?文中批评了哪五种“不能创造”的错误观点?作者得出的结论是什么?

(4)作者是怎样对错误观点进行批驳的?

(5)文章中有作者的正面观点吗?如果有,是什么?

(6)文章题为《创造宣言》,那么作者的宣言是什么?

(7)作者的观点和感情是怎样的?哪些句子明显表明了作者的感情?

主旨:

本文作者用生动的事例,主要论述教育者需要探索创造理论和创造技术。文章的主旨是号召师生共同献身于创造,处处、天天、人人都要创造,教育要创造出真善美的活人,以达到教育的最大成功。

6、品味语言(分析文章所运用的修辞手法及其作用)

排比

(1)“有人说……不能创造”六个段落。

(2)但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正气歌》,产生了《国际歌》。

(3)八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断绝,众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。

(4)是的,生路是要勇气探出来、走出来、造出来的。

(5)所以处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

(6)汗干了,血干了,热情干了,僵了,死了,……

(7)只要有一滴汗、一滴血、一滴热情,便是创造之神所爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造森林。

比喻

当英雄无用武之地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才能开出一条生路。

7、写作特色

(1)举例论证,说服力强。

(2)破立结合,论证有力。

(3)叙议结合。层层深入。

(4)运用排比,增强语言气势与论证效果。

拓展延伸:

叙议结合,即在叙述中恰当地融入议论。通过议论发表感想,点明并升华文章主题思想。请你也运用“叙议结合”的方法写一段话,可以“先叙后议”,也可以“先议后叙”,还可以“夹叙夹议”。

三、难点知识剖析

1、简要分析本文的论证思路。

2、文章采用了哪种表达方式?结合课文加以分析。

3、本文认为教育的最大成功是什么?为获得这一成功,教育者要注意哪些问题?

4、学习了本文,你认为当前我们应该如何进行创造性学习?