字号: 默认 大 中 小

主讲:黄君

一、知识概述:

熟读诗歌,理解诗歌内容,感受诗歌的意境美和画面感。反复朗读,品味语言,结合诗歌写作背景,理解诗歌的主旨与情感。

二、重点知识归纳及讲解

(一)基础知识掌握

霜风:既指凛冽的寒风,又指严明的风纪,在诗中指刺骨寒风。

漫漫:(时间、地方)长而无边的样子。

装饰(shì):在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观的样子。

舵(duò)手:掌舵的人;比喻把握方向的领导者。

谎(huǎnɡ)言:骗人的话;假话。

(二)诗歌赏析

《月夜》

1、作者简介

沈尹默(1883-1971),原名君默,杰出的学者、诗人、书法家。早年留学日本,毕业于京都帝国大学。五四前后在北京大学任教,历任北大教授、河北省教育厅厅长、北平大学校长、北平女子文理学院院长等职。新中国成立后任中央文史馆馆长、上海市中国书法篆刻研究会主任等职。沈尹默是新文化运动的倡导者之一,也是最早的新诗尝试者之一,但后来长期写作旧体诗词,有多本旧体诗词集问世。其部分新诗收入《秋明集》,主要新诗作品有《月夜》《落叶》《三弦》等。

2、品析诗歌

(1)朗读诗歌,说说这首诗描绘了一个怎样的画面。

明确:描绘了一幅月夜图景:霜风呼呼地吹着,月光明明地照着。霜风寒月的冬夜中,顶天立地的高树与独立不倚的“我”并排站立着,充满了美的意蕴。

(2)这首诗描绘了哪些意象?营造了怎样的氛围?

明确:霜风、月光、一株顶高的树,营造了霜风寒月的幽静氛围。

3、诗歌主旨

这首诗看似是纪实,简单地描写记录当时的某种场景,其实是对当时现状的描写。请你结合这首诗的写作背景,说说这首诗表现了诗人什么感情。

写作背景:1917年,正是近代中国历史上最黑暗的年代,最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代,也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性,追求“科学”与“民主”,人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。我国传统诗歌中,是没有“我(指独立存在的意识)”的(除了屈原),只有在新诗中,“我”才大量地出现,例如这首《月夜》。因此《月夜》不仅是新诗诞生的一个标志,也是真正的新文学诞生的标志。

明确:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半封建半殖民地中国的某种社会相。“树”象征着古老的观念,传统、稳健、根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱,是倔强,也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,独立不倚的坚强性格和追求思想自由与个性解放的奋斗精神。

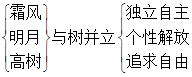

4、结构图示

月夜

沈尹默

意象——烘托——主旨

小结:《月夜》这首诗在艺术上的突出特点是意境的创造,显得清新质朴,含而不露。四句诗含义很广,没有半个字的说教;且诗中的主体情绪与客观意象融为一体,创构出浑整的画面与意境氛围。此外,诗以动词“照”“靠”押韵,却在每行诗末缀以一个轻声词尾“着”,使语气委婉,节奏舒缓自然,富有散文之美。

《萧红墓畔口占》

1、作者简介

戴望舒(1905—1950),现代著名诗人。1929年4月,出版第一本诗集《我的记忆》,其中《雨巷》传诵一时,因此而有“雨巷诗人”之誉。1941年底被日寇逮捕入狱。在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》《等待》等著名诗篇。

萧红(1911-1942)是身世坎坷而创作成就很大的现代女性作家。她原名张迺莹,另一笔名悄吟,出生于黑龙江呼兰。幼年丧母。1928年在哈尔滨读中学。因不满家庭和包办婚姻,1930年离家出走。后几经颠沛,情感生活屡受挫败。1932年开始文学创作,1935年发表成名作《生死场》。1936年东渡日本。l940年抵香港,发表中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。

2、文题理解

指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。“口占”表明,这首诗是作者“情感的自然流露”,不是刻意为之的,而是情感的沉淀和文学的素养聚合在一起产生的一种“裂变”,一种“反应”。 特定的时代、特定的场景、特定的倾述对象、特定的心情,这些要素汇流在作者的笔下,由此一挥而就,成就了不朽篇章。

3、背景简介

戴望舒与萧红友情深厚。1940年1月,二人在香港首次晤面,却是一见如故。在太平洋战争爆发之际,萧红生病却得不到正常的治疗,死在极度混乱中的香港,年仅31岁。这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激。戴望舒曾因宣传抗日而被日本宪兵投入监狱,受尽了折磨。出狱以后,原先在香港宣传抗日的大批作家和文化人经过党组织的帮助,早已纷纷离港潜返内地,戴望舒孤身一人,只好苦苦地、寂寞地等待、等待……几年以后,到了1944年,诗人前来凭吊萧红墓。

4、品析诗歌

这是一首“伟大的诗篇”,朗读诗歌,诗句简短却意味深长。

请品味诗句中加线的词语,体会诗中的情感。

(1)第①句:走六小时寂寞的长途。

明确:“六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。

(2)第②句:到你头边放一束红山茶。

明确:不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜她的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。“红山茶”的隐喻,表达了对萧红由衷的赞美、欣赏与缅怀,红山茶之花性花品,所蕴含的意义正是萧红一生品性风采的写照——凌寒高洁、冷艳不群、坚忍不屈、执着奔放。采摘一束鲜艳的红山茶,这是戴望舒这样一位情深意笃的诗人心目中对亡友最好的缅怀与祭奠,放置一束鲜艳的红山茶,这是对萧红这样一位生前爱花写花的诗人最好的告慰与祭奠。

(3)第③句:我等待着,长夜漫漫。

明确:“长夜漫漫”,写出这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜中被摧残的。

(4)第④句:你却卧听着海涛闲话。

明确:“却”字,表示诗人与友人虽然天人永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。听“海涛闲话”,海陪伴着逝者,虽仍然不免寂寞,但灵魂却超然静观、从容安详,道尽作者的人生感悟。

5、诗歌主旨

这首诗通过叙写诗人拜谒女作家萧红墓的情形,表达了诗人对友人深沉追思和缅怀之情,也饱含着二者之间真挚深厚、纯真的友情。

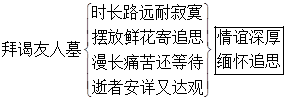

6、结构图示

萧红墓畔口占

戴望舒

小结:本诗语言朴素、洗练又富于质感,充满暗示;情感表现沉静、克制,而又深挚,平淡中见深厚,委婉中渗透出激情,是戴望舒最优秀的诗篇之一。

《断章》

1、作者简介

卞之琳(1910—2000),现代诗人、翻译家。生于江苏海门汤家镇。1930年开始写诗。1933年出版第一部诗集《三秋草》,1935年出版《鱼目集》,1936年与李广田、何其芳合著的《汉园集》出版。《断章》选自卞之琳的《鱼目集》,写于1935年10月,是诗人的重要代表作之一。据诗人自己说,这首诗本来是一首诗中的四句,因只有这四句诗人感到满意才保留下来,自成一篇。不料这首诗竟成了诗人流传最广,最有代表性的一首。

2、品读诗歌

(1)朗读诗歌,思考:《断章》中选取了哪些意象?这些意象一起构筑了什么样的意境?

明确:本诗选取了人物(你、我)、小桥、风景、楼房、窗子、明月、梦等意象。营造了优美、温馨的意境。

(2)“明月装饰了你的窗子”这句诗有什么丰富含意?

明确:这一句,点染出了桥上人所处的窗外的月夜风光,那桥、那水、那楼、那船、那柳……那窗外的一切一切都溶在淡雅、轻柔、迷蒙、缥缈的月色之中,这是自然之景对桥上人白日里忘情于景的知遇之恩的热情回报。

(3)“你装饰了别人的梦”一句中的“装饰”一词应如何理解?

明确: “装饰”表明白天看到的桥上人,成了楼上人夜晚美梦的构成。这被“装饰”了的梦一定是无比甜蜜、无比美满、无比浪漫、无比美丽的。“装饰”一词显出了动人的情意。

(4)诗歌的八个意象是相互交叉重叠的,由这些意象组合成了四个美丽而形象的画面。这四个画面之间又有什么联系呢?

明确:前两个画面,“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”,“桥上”“楼上”这两个地点,表面看来似乎互不相关,却因为“看风景”这个动作发生了联系。后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,“窗子”与“梦”互不相关,却在“装饰”这一点上又发生了联系。十分平常的生活画面,几个毫不相关的事物,经过诗人精心构思与组合,变得十分耐人寻味。

3、诗歌主旨

从诗人描绘的四个相互联系的画面中,你得出了什么道理?

明确:人可以看风景,也可以成为别人的风景;明月可以装饰你的窗子,你也可以去装饰别人的梦,人生可以互相装饰,事物之间是相互依存的。

哲理内涵:世间万物本来就是相互关联、互相依存的,人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉,都有可能产生这样或那样的联系。

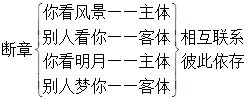

4、结构图示

小结:诗人的主要意图是表现人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉都可能发生的这样或那样的相对关系。如此抽象的哲理,却能通过这样一首极其短小、通俗易懂、画面鲜明的小诗表现出来,其高超的表现技巧令人佩服。

《风雨吟》

1、作者简介

芦荻(1912—1994),现代诗人。原名陈培迪,广东省南海县西樵镇人。30年代即从事诗歌创作,与人合编《今日诗歌》《中国诗坛》《诗场》等刊物。抗战时期曾任桂林《广西日报》副刊《漓水》主编。1956年加入中国作家协会,曾任专业作家。后任暨南大学教授。著有诗集《桑野》《驰驱集》《远帆》《旗下高歌》《田园新歌》《海南颂》《芦荻诗选》等,亦有诗歌理论、鉴赏文章和著作行世。

2、品析诗歌

(1)边读边思考: 这首诗描绘了怎样的画面?根据理解,请用自己的语言描绘出来。

明确:“风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,要敢于像年轻的舵手一样,树立强烈的责任感,拯救在风雨中飘摇的祖国。

(2)开头两句“风从大地卷来,雨从大地奔来”中的“卷”“奔”二字有什么表达效果?

明确:“卷”“奔”这两个动词极为生动,描绘出了“大地”动荡的、不安定的和被裹挟着的颇有气势地冲过来的动态。

(3)“郊原如海,房舍如舟”一句体现怎样的画面感?

明确:作者连用了两个极富画面感的比喻:“郊原如海,房舍如舟”。“如海”的“郊原”,“如舟”的“房舍”,不仅写出了无边无际、没有尽头、汹涌澎湃的茫茫大地中“房舍”的渺小,更写出了“房舍”在风雨中的飘摇不定。至此,这些意象已充分展示了诗人内心的飘摇、波动、不定,甚至是些许的恐惧。

3、诗歌主旨

(1)结合时代背景,诗歌之中的“风”“雨”仅指自然界的风雨吗?还有什么象征意义?“大地”又有什么深层内涵?

诗中的“风”“雨”不仅仅是指自然界中的风雨,对于“我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也象征着“人生”的坎坷与遭遇。这首诗作于上个世纪三十年代,这里的遭受“风雨”侵袭的“大地”指的是当时风雨如晦的中国局势。这样来说,“风雨”又有了更深层次的含义:当时的中国社会所承受的苦难。

(2)面对这样的“大地”,结合诗中“我”的表现,体会一下“我”是一个怎样的形象?

“我”作为一个有志向的敢于像舵手一样乘风破浪的有为青年,面对苦难中的祖国,产生了强烈的责任感、使命感和对中国社会前途、对民族命运的深深的担忧。

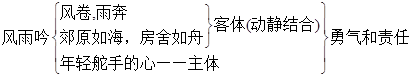

4、结构图示

小结:《风雨》一诗虽然只有短短的六句,却以丰富的意象,构成了一种诗的境界,并借此表达出了诗人的情怀。“风雨”这个意象具有丰富的象征意义,由“自然界”而“人生”而 “社会”“民族”,由实而虚,给读者留下了基于自身阅历可以解读、想象的空间。

《统一》

1、作者简介

聂鲁达(1904—1973),智利著名诗人。13岁开始发表诗作,1923年发表第一部诗集《黄昏》,1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》,自此登上智利诗坛。获1971年诺贝尔文学奖。聂鲁达的一生有两个主题,一个是政治,另一个是爱情。

2、品析诗歌

(1)朗读诗歌,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的。

明确:所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。

(2)作者为什么认为“多”就是“一”呢?为什么说“繁多是个谎言”?请你结合作者的回答谈谈你对这句话的理解。

明确:作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了花,又写到了叶,然而花、叶不论它们拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,且就生命传承的角度而言,这本质也并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是同一的。

3、诗歌主旨

(1)结合写作背景,说说这首诗表达了怎样的主旨。

时代背景:1969年9月,聂鲁达接受了智利共产党总统候选人的提名。这次竞选只是促成人民联盟各党派携手合作的一种策略。当人民联盟推举阿连德·戈森斯为共同候选人后,聂鲁达立即退出竞选,支持阿连德直至取得最后胜利。为此他写下了《统一》。

明确:作者通过叶、花得出推理:对立中存在统一,透过繁多的现象窥见单一的本质。

4、结构图示

总结:阅读这五首短诗,新诗的“新”体现在不同方面。①在形式上:不拘平仄,不拘长短,没有字数规定;在韵律上,押韵比较松散,没有严格规定,但是一般还是遵循一定的韵脚,如《风雨吟》中的“来”“海”。②在语言上:以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话的语法结构代替文言语法,并吸收国外新语法,如“霜风呼呼的吹着”“走六小时寂寞的长途”等,语言散文化。③观念上:追求个性与独立,强调作者主体性情、情感与见解,如《月夜》《断章》《风雨吟》等。