字号: 默认 大 中 小

主讲:黄君

一、知识概述

阅读文章,把握行文思路。学习举例论证的论证方法。认识艺术中的无言之美,培养良好的的审美情趣和艺术素养。

二、重点知识归纳及讲解

1、疏通字词

意蕴(yùn) 寂寥(liáo)

谚语(yàn) 笼统(lǒnɡ)

附丽:附着,依附。

尽致:详尽细致,达到极点。

铢(zhū)两悉称:形容两方面轻重相当或优劣相等。铢两,比喻微小之处。

心旷神怡:心情舒畅,精神愉快。

轻描淡写:着力不多地描写或叙述。引申为说话或写文章时把重要问题轻轻带过。

栩栩如生:好像活的一样,形容生动活泼的样子。

信手拈(niān)来:随手拿来。多形容写文章时词汇或材料丰富,不费思索,就能写出来。

2、作者简介

朱光潜(1897—1986),安徽桐城人,美学家、翻译家。他是我国现代美学的开拓者和奠基者之一,也是中国美学史上一座横跨古今、沟通中外的“桥梁”,他的关于美学的精湛研究使西方美学和中国传统美学、旧的唯心主义美学和马克思主义美学、“五四”以来的中国现代美学和当代美学等都得到了很好的沟通。朱光潜是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师,主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

3、熟读课文,整体感知

(1)作者是如何引出“无言”这一话题的?作者认为“无言”的意蕴,应该从哪方面着手研究?

明确:作者首先从孔子与子贡的对话引出“无言”的话题。

作者认为要探究“无言”的意蕴,应该从美术观点去研究。

(2)找出表现言意关系的语段并用自己的话概括言和意之间的关系。

明确:“言所以达意,然而意决不是完全可以言达的。因为言是固定的,有迹象的;意是瞬息万变,是缥缈无踪的。言是散碎的,意是混整的;言是有限的,意是无限的。以言达意,好像用断续的虚线画实物,只能得其近似。”

关系:“言不尽意。”

(3)作者对文学的定义是怎样的?

明确:所谓文学,就是以言达意的一种美术。

(4)作为以言达意的文学,是否满足作者在文中提到的尽善尽美的条件?如果不能,文学是否还能达到美呢?

明确:“文字语言固然不能完全传达情绪意旨”,因此难以满足“尽善尽美”的条件。但文学依然有“美”的境界,因为作者认为对于传达全部意旨,不仅是文学,“一切美术作品也都是这样,尽量表现,非唯不能,而且不必”,意思是情绪意旨不能也无必要全部清楚地用言语表现出来,就算言语不能表现所有的情绪意旨,也能达到美。

(5)作者是从哪几个方面证明“无言”也能产生美的?主要运用了什么论证方法?

明确:作者一共从四种艺术入手,运用了举例论证的方法,论证了“无言”也能产生美。①以“言尽一切”的相片与“言及部分”的图画相比,图画之美证明了无言之美;②以文学作品的含蓄之美凸显无言之美;③从音乐中的“无声胜有声”论证无言之美;④从雕刻艺术的含蓄不流露,论述无言之美。

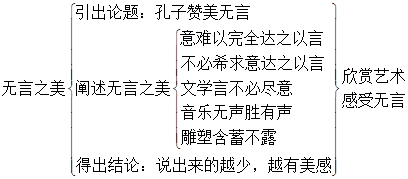

(6)你能简要说说文本的论证思路吗?分析作者是如何论述“无言”之美的。

明确:首先,作者从孔子与子贡的对话中引出无言的话题,并点明要从艺术的角度关注无言之美。接着,论证言意关系,并用以言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然用言表意,也无须全然用言表意,即说明有无言之美。

为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美、文学的意蕴之美、音乐的无声之美、雕刻的含蓄不露之美来论证。

4、精读课文,理解内涵

(1)请你联系“大漠孤烟直,长河落日圆”,说说你对“无言之美”的感受。

明确:正如作者探讨文学作品时的数个例子,诗歌本是极其简短的几句话,但是其包含的意境却是极其宽广的。“大漠孤烟直,长河落日圆”,言语只有短短的十个字,读来却似体验到大漠的宽阔宏伟之景、悲凉之意,予人以悲凉雄壮的美感。然而,作者要描写出这宽阔宏伟之景、悲凉之意,恐怕书万言都难以说尽,这难道不是意味着作者将它们寓于无言之中了吗?这就是古典文学中深蕴的无言之美。

(2)拓展延伸:品味下面一段话,说说你品味过的“无言之美”的例子。

拿美术来表现思想和情感,与其尽量流露,不如稍有含蓄;与其吐肚子把一切都说出来,不如留一大部分让欣赏者自己去领会。因为在欣赏者的头脑里所产生的印象和美感,有含蓄比尽量流露的还要更加深刻。

5、诗歌主旨

本文作者以各类艺术作品为例,分析了言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等表现出来的“无言之美”,通过举例论证自己的观点:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

6、结构图示

三、难点知识剖析

1、结合本文说说你对“言所以达意,然而言决不是完全可以言达的”的理解。

明确:语言因其固定、㪚碎的特点,往往难以充分表达人们混整而多变的情绪意旨;语言是有限的,而人们要表达的意义是无限的。因此,“意决不是完全可以言达的”。文学创作者用含蓄的语言来表现意旨,往往使人获得言语之外的一些信息。

2、第九段列举了大量古诗,是不是显得重复啰嗦?

明确:不是。本段列举了大量古诗,正好证明了“这种言不尽的例子处处可见”这一观点。就例子本身来说,陶渊明的《时运》和《读<山海经>》、钱起的《省试湘灵鼓瑟》,是不写情而有情;陈子昂的《登幽州台歌》和李白的《怨情》虽然写情,但言简而意远。陶渊明的《归园田居》和杜甫的《后出塞》是从写景达意的角度分析,论证语言不必“尽量表现”。这些例子的侧重点各不相同,充分表明了作者的观点。