字号: 默认 大 中 小

主讲:黄春燕

一、知识概述

1、理解“精神的三间小屋”的深刻内涵及关系,体会作者的感情。

2、学习本文集议论、描写、抒情于一体的写作手法及修辞手法。

3、了解本文给予的生活启示,关注自己的心灵,提高精神境界。

4、体会本文的精妙构思,学习本文语言生动而深刻、精美而睿智和感情色彩鲜明的特色。

二、重点知识归纳及讲解

1、字词掌握

(1)把握字音

宽宥(yòu) 游弋(yì) 轻觑(qù) 麾(huī)下 广袤 (mào) 赘(zhuì)余

窗棂(líng) 坍(tān)塌 要诀(jué) 困厄(è) 襟(jīn)怀

自惭形秽(huì) 憎恶(zēng wù) 俯拾即(jí)是 驰骋(chěng)

(2)词语释义

自惭形秽:惭,惭愧;形秽,容貌丑,形象不好。原指因自己容貌举止不如别人而感到羞愧。后泛指因不如别人而感到惭愧。

不知所措:措,安置,处理。不知道怎么办才好,形容遭受困窘或处境为难时心神慌乱。

林林总总:林林,众多的样子;总总,众多而杂乱的样子。形容杂乱众多。

俯拾即是:俯,低头,弯腰;即,就。只要低下头来捡取,到处都是。形容多而易得。

鸠占鹊巢:斑鸠占据喜鹊的巢。比喻强者欺凌弱者,获得现成的东西。

李代桃僵:李树代替桃树僵死。比喻兄弟相爱相助,患难与共。后用以指互相顶替或代人受过。

襟怀:胸襟、胸怀;心胸。

广袤:土地的面积。东西的宽度为广,南北的长度为袤。

驰骋:①骑马奔跑,奔驰。②自由地或随意地到处走动,漫游。

坍塌:崩塌。

形销骨立:形容身体非常消瘦。

2、文题解读

“小屋”比喻人类的精神空间,“精神的三间小屋”是文章的中心话题,作者围绕它谈论了关于人类精神空间的建设问题。这一标题比喻新颖,生动形象,令人耳目一新。

3、背景介绍

有人说,毕淑敏作品的精妙之处就在于她以平实的笔触,诠释着文学和人生。然而,她作品的真正分量在于它所渗透着的真实的生命机制和饱蕴着健康生命的尊严和热能。沉甸甸的生命含金量使她的作品在当今文坛上不断升值,这才是毕淑敏作品的真正精妙所在。

4、作者简介

毕淑敏,女,祖籍山东,1952年生于新疆伊宁,长在北京,就读于北京外语学院附属学校。17岁赴西藏高原阿里地区当兵,在海拔五千米的高原部队服役11年。历任卫生员,军医,1980年转业回北京。从事医学工作20年后,开始专业写作。共发表作品200余万字,主要有中、短篇小说集《女人之约》《昆仑殇》《预约死亡》,散文集《素面朝天》《提醒幸福》《保持惊奇》等。著有《毕淑敏文集》四卷,长篇小说《红处方》。曾获庄重文文学奖、小说月报第四、五、六届百花奖、当代文学奖、北京文学奖、昆仑文学奖、解放军文艺奖、青年文学奖、台湾第16届中国时报文学奖、台湾第17届联合报文学奖等各种文学奖30余次。国内一级作家,内科主治医师。北京师范大学文学硕士。毕淑敏真正取得全国性声誉是在短篇小说《预约死亡》发表后,这篇作品被誉为是“新体验小说”的代表作,它以作者在临终关怀医院的亲历为素材,对面对死亡的当事者及其身边人的内心进行了探索,十分精彩。

5、整体感知

这是一篇议论、描写、抒情于一体的说理性散文,通过对精神的三间小屋的描写、议论、抒情,表现了关注个性、关注自我、关注人的精神生活的思想。

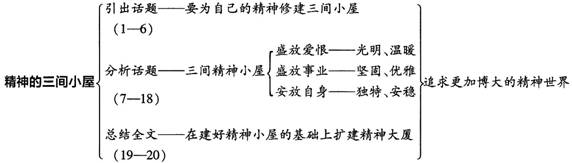

结构安排:

第一部分(第1—6自然段):引出话题——如何布置我们的心灵空间,即建设“精神小屋”。

第二部分(第7—18自然段):分析人们的精神世界里应该建立“三间小屋”。

第一层(第7—9自然段):分析如何建立第一间精神小屋,即盛放着爱和恨的小屋。

第二层(第10—14自然段):分析如何建立第二间精神小屋,即盛放着事业的小屋。

第三层(第15—18自然段):分析如何建立第三间精神小屋,即安放我们自身的小屋。

第三部分(19—20自然段):指出把精神的三间小屋建筑得美观结实的条件,并希望在此基础上把小屋扩建成精神大厦。

图示:

文本分析——

阅读第一部分(1—6),思考:

(1)作者说的是哪三间精神的小屋呢?

(2)1—6自然段写的是什么?与后文写的精神的三间小屋有什么关联?

(3)文中有哪两句关于人的心灵的描述?为什么说我们面对名言与古话时会自惭形秽、不知所措?

(4)第1自然段中的“泥土”、“浪花”、“云霓”分别对应的是什么?

(5)本部分哪几段话表明由人需要物质空间自然转换到人需要精神空间?作用是什么?

(6)在怎样的情况下,我们才能“为自己的精神修建三间小屋”?

(7)在本部分中,作者主要运用什么方法来进行阐述?

阅读第二部分:

阅读第二部分(7—9),思考:

(8)第一间精神小屋是什么样的?作者是怎样写的?

(9)第一间小屋中盛着我们的爱与恨之时,作者着重强调的是什么?

(10)本部分的文字形象、生动,飞扬,鲜明,新奇,作者运用了什么方法?作用是什么?你能举例说明吗?

(11)“无师自通”、“净手焚香”的含义是什么?

阅读第二部分(10—14),思考:

(12)第二间小屋盛放我们的事业,作者是怎样描述的?

(13)人生工作“七万个小时,在这个庞大的数字面前”,大多数人会有怎样的反应?为什么?

(14)大多数人在谈到工作时是什么样的表情?为什么?作者认为事业对精神有濡养或腐蚀作用。上文中有这样的形象表述,你能否指出来,并举出生活中的例子?

(15)为什么说适合你的事业,“不靠天赐,主要靠自我找寻”?

(16)为什么你很“难预知将来”?很难“真正触摸到倾心的爱好”?

(17)当我们“可能已耗费半生”,“费事弥久”才“将事业之外的赘生物一一剥除,露出它单纯可爱的本质时”,还应该怎么办?为什么?

(18)建造“坚固优雅”的第二间精神小屋,它的“要诀”是什么?为什么?

(19)“鸠占鹊巢”、“桃代李僵”在这里分别指什么?

阅读第二部分(15—18),思考:

(20)第三间用来安放我们自身,作者是怎样描述的?

(21)为什么作者会说“安放我们自身”“好像一个怪异的说法”?

(22)文中17自然段说“我们认识的人”具体指哪些?

(23)文中17自然段表达对人对己迥然不同的态度的语句有哪些?作用是什么?

(24)文中18自然段开头说“如果真是那样”,这里的“那样”指的是什么?“如果真是那样”,“我们的精神小屋”又会怎样?

阅读第三部分(19、20),思考:

(25)概括19、20段的内容。

(26)为什么说“三间小屋,说大不大,说小不小”?

(27)文中“我们……但我们……”这一组排比句指出了什么?

(28)当我们完成了自己精神小屋的建造后,应当再如何?

主旨:

这是一篇议论、描写、抒情于一体的说理性散文。文章以三间小屋为载体,通过对精神的三间小屋的描写、议论、抒情,阐述了精神追求的内涵及其意义,激励人们关注自我心灵,提升精神境界,使人格得到升华。

6、写作特色

(1)写作视角,新颖独特。

(2)表达方式,相互融合。

(3)善用对比,说服力强。

(4)文笔细腻,形象活泼。

三、难点知识剖析

1、作者为什么提倡修建三间精神小屋?

2、精神的三间小屋之间有何联系?

3、结合文章内容和生活实际,谈谈作者为什么说“在我们的小屋里,住着所有我们认识的人,唯独没有我们自己”。

4、结合全文,谈谈我们该如何建构自己的精神空间。