(一)天然放射现象

1、天然放射现象中三种身线及其物质微粒的有关特性的比较。

射线 |

a射线 |

射线 射线

|

射线 射线

|

物质微粒 |

氦核 |

电子 |

光子 |

带电情况 |

带正电(2e) |

带负电(-e) |

不带电 |

速度 |

约为

|

接近c |

c |

贯穿本领 |

小(空气中飞行几厘米) |

中(穿透几毫米铝板) |

大(穿透几厘米铅板) |

电离作用 |

强 |

次 |

弱 |

2、三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较:

如(1)、(2)图所示,在匀强磁场和匀强电场中都是β比α的偏转大,γ不偏转;区别是:在磁场中偏转轨迹是圆弧,在电场中偏转轨迹是抛物线。(3)图中γ肯定打在O点;如果α也打在O点,则β必打在O点下方;如果β也打在O点,则α必打在O点下方。

(二)核反应方程

1、核反应类型

(1)衰变:α衰变: (核内

(核内 )

)

β衰变: (核内

(核内 )

)

+β衰变: (核内

(核内 )

)

γ衰变:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级。

(2)人工转变: (发现质子的核反应)

(发现质子的核反应)

(发现中子的核反应)

(发现中子的核反应)

(人工制造放射性同位素)

(人工制造放射性同位素)

(3)重核的裂变: 在一定条件下(超过临界体积),裂变反应会连续不断地进行下去,这就是链式反应。

在一定条件下(超过临界体积),裂变反应会连续不断地进行下去,这就是链式反应。

(4)轻核的聚变: (需要几百万度高温,所以又叫热核反应)

(需要几百万度高温,所以又叫热核反应)

所有核反应的反应前后都遵守:质量数守恒、电荷数守恒。(注意:质量并不守恒。)

(三)半衰期

1、关于半衰期的几个问题

(1)定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间。

(2)意义:反映了核衰变过程的统计快慢程度。

(3)特征:只由核本身的因素所决定,而与原子所处的物理状态或化学状态无关。

(4)理解:搞清了对半衰期的如下错误认识,也就正确地理解了半衰期的真正含义。第一种错误认识是:N0(大量)个放射性元素的核,经过一个半衰期T,衰变了一半,再经过一个半衰期T,全部衰变完。第二种错误认识是:若有4个放射性元素的核,经过一个半衰期T,将衰变2个。事实上,N0(大量)个某种放射性元素的核,经过时间t后剩下的这种核的个数为

而对于少量的核(如4个),是无法确定其衰变所需要的时间的。这实质上就是“半衰期反映了核衰变过程的统计快慢程度”的含义。

2、放射性同位素的应用

⑴利用其射线:α射线电离性强,用于使空气电离,将静电泄出,从而消除有害静电。γ射线贯穿性强,可用于金属探伤,也可用于治疗恶性肿瘤。各种射线均可使DNA发生突变,可用于生物工程,基因工程。

⑵作为示踪原子。用于研究农作物化肥需求情况,诊断甲状腺疾病的类型,研究生物大分子结构及其功能。

⑶进行考古研究。利用放射性同位素碳14,判定出土木质文物的产生年代。

一般都使用人工制造的放射性同位素(种类齐全,各种元素都有人工制造的放射性同位。半衰期短,废料容易处理。可制成各种形状,强度容易控制)。

(四)原子核的人工转变和原子核的组成

用高速运动的粒子去轰击原子核,是揭开原子核内部奥秘的要本方法。轰击结果产生了另一种新核,其核反应方程的一般形式为

其中 是靶核的符号,x为入射粒子的符号,

是靶核的符号,x为入射粒子的符号, 是新生核的符号,y是放射出的粒子的符号。

是新生核的符号,y是放射出的粒子的符号。

1919年卢瑟福首先做了用a粒子轰击氮原子核的实验。在了解卢瑟福的实验装置、进行情况和得到的实验结果后,应该记住反应方程式

,

,

这是人类第一次发现质子的核反应方程。另外,对1930年查德威克发现中子的实验装置、过程和结果也应有个基本的了解。值得指出的是,查德威克在对不可见粒子的判断中,运用了能量和动量守恒定律,科学地分析了实验结果,排除了 射线的可能性,确定了是一种粒子——中子,发现中子的核反应方程

射线的可能性,确定了是一种粒子——中子,发现中子的核反应方程

,

,

这同样是应该记住的。

(五)典型例题

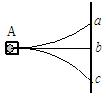

例1、如图所示,铅盒A中装有天然放射性物质,放射线从其右端小孔中水平向右射出,在小孔和荧光屏之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,则下列说法中正确的有( )

A.打在图中a、b、c三点的依次是α射线、γ射线和β射线

B.α射线和β射线的轨迹是抛物线

C.α射线和β射线的轨迹是圆弧

D.如果在铅盒和荧光屏间再加一竖直向下的匀强电场,则屏上的亮斑可能只剩下b

解析:

由左手定则可知粒子向右射出后,在匀强磁场中α粒子受的洛伦兹力向上,β粒子受的洛伦兹力向下,轨迹都是圆弧。由于α粒子速度约是光速的1/10,而β粒子速度接近光速,所以在同样的混合场中不可能都做直线运动(如果一个打在b,则另一个必然打在b点下方。)本题选AC。

例2、如图所示,是利用放射线自动控制铝板厚度的装置。假如放射源能放射出α、β、γ三种射线,而根据设计,该生产线压制的是3mm厚的铝板,那么是三种射线中的____射线对控制厚度起主要作用。当探测接收器单位时间内接收到的放射性粒子的个数超过标准值时,将会通过自动装置将M、N两个轧辊间的距离调______一些。

解析:

α射线不能穿过3mm厚的铝板,γ射线又很容易穿过3mm厚的铝板,基本不受铝板厚度的影响。而β射线刚好能穿透几毫米厚的铝板,因此厚度的微小变化会使穿过铝板的β射线的强度发生较明显变化。即是β射线对控制厚度起主要作用。若超过标准值,说明铝板太薄了,应该将两个轧辊间的距离调节得大些。

例3、本题中用大写字母代表原子核.E经α衰变成为F,再经β衰变成为G,再经α衰变成为H.上述系列衰变可记为下式:

另一系列衰变如下:

已知P是F的同位素,则( )

A.Q是G的同位素,R是H的同位素

B.R是E的同位素,S是F的同位素

C.R是G的同位素,S是H的同位素

D.Q是E的同位素,R是F的同位素

答案:B

解析:

根据题意P、F是同位素,设它们的质子数为A,在上述衰变式中由α衰变质子数减少2和β衰变质子数增加1,推出各对应原子核的质子数如下面方框中的过程所示:

很明显S与P、F是同位素,R和E是同位素,Q和G是同位素.所以A正确.

例4、一块含铀的矿石质量为M,其中铀元素的质量为m。铀发生一系列衰变,最终生成物为铅。已知铀的半衰期为T,那么下列说法中正确的有( )

A. 经过两个半衰期后这块矿石中基本不再含有铀了

B. 经过两个半衰期后原来所含的铀元素的原子核有m/4发生了衰变

C. 经过三个半衰期后,其中铀元素的质量还剩m/8

D. 经过一个半衰期后该矿石的质量剩下M/2

解:

经过两个半衰期后矿石中剩余的铀应该还有m/4,经过三个半衰期后还剩m/8。因为衰变产物大部分仍然留在该矿石中,所以矿石质量没有太大的改变。本题选C。

例5、关于放射性同位素应用的下列说法中正确的有( )

A. 放射线改变了布料的性质使其不再因摩擦而生电,因此达到消除有害静电的目的

B. 利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视

C. 用放射线照射作物种子能使其DNA发生变异,其结果一定是成为更优秀的品种

D. 用γ射线治疗肿瘤时一定要严格控制剂量,以免对人体正常组织造成太大的危害

解:

利用放射线消除有害静电是利用放射线的电离性,使空气分子电离成为导体,将静电泄出。γ射线对人体细胞伤害太大,不能用来进行人体透视。作物种子发生的DNA突变不一定都是有益的,还要经过筛选才能培育出优秀品种。用γ射线治疗肿瘤对人体肯定有副作用,因此要科学地严格控制剂量。本题选D。

例6、同学们根据中学物理知识讨论“随着岁月的流逝,地球绕太阳公转的周期、日地间的平均距离和地球接受太阳的辐射能的变化的趋势”的问题时,有下列结论,请你判断哪个结论正确

①太阳内部进行剧烈的热核反应,辐射大量光子,太阳质量应不断减小②日地间距离应不断增大,地球公转速度应不断减小,公转周期将不断增大③日地间距离应不断减小,地球公转速度应不断增大④地球表面单位面积平均接受的太阳辐射能将不断减小( )

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

解析:

根据爱因斯坦的质能方程知道,太阳向外辐射能量,其质量一定减小,太阳与地球之间的引力将变小,太阳与地球之间的距离R变大,由v= ,T=

,T= 知,v变小,T变大.若每秒太阳辐射总能量为E,则地球表面单位面积平均接受的太阳辐射能为

知,v变小,T变大.若每秒太阳辐射总能量为E,则地球表面单位面积平均接受的太阳辐射能为 .

.