|

一周强化

一、一周课程概述

(一)逆温

1、逆温和逆温层的概念

对流层大气,气温变化规律是随着高度的升高,气温降低。每升高1000米,降低6℃。但在一定条件下会出现反常现象;当海拔升高1000米,气温降低的度数比6℃少,甚至出现气温随高度升高而升高的现象,这种现象叫逆温现象。发生逆温现象的部分大气层,叫逆温层。

2、逆温的影响

逆温使逆温层以下的空气对流受阻,不利于空气中的污染物扩散。

3、发生的时间

逆温一般多发生在平静而明朗的夜晚(有风和云都能减弱逆温),情况最严重的时间是冬季晴朗的夜晚,黎明时最强。

4、多发地区

谷地、盆地。

5、大气环流条件

无风,空气稳定。有大气严重污染事件发生时,除逆温外还受高压中心控制。

6、图示

7、生消过程

①温度正常过程——a

②地面降温形成逆温——b、c

③日出之后,地面升温,逆温减弱——d

④完全恢复正常——e

二、东亚季风与南亚季风的比较

地域类型 |

东亚季风 |

南亚季风 |

气候类型 |

温带季风、亚热带季风 |

热带季风 |

季节 |

冬季 |

夏季 |

冬季 |

夏季 |

风向 |

西北风 |

东南风 |

东北风 |

西南风 |

源地 |

亚洲高压 |

太平洋 |

亚洲高压 |

印度洋 |

成因 |

海陆热力

差异 |

海陆热力

差异 |

海陆热力

差异 |

气压带、风带位置的季节移动 |

特点 |

寒冷、干燥 |

炎热、湿润 |

温暖、干燥 |

炎热、湿润 |

冬季风强于夏季风 |

夏季风强于冬季风 |

范围 |

中国东部季风区、朝鲜半岛、日本、俄罗斯太平洋沿岸 |

中南半岛、印度半岛、菲律宾、我国云南南部、海南岛 |

对农业生产的影响 |

亚热带季风:一年两熟到三熟

温带季风:一年一熟或两年三熟 |

雨季播种,旱季收获 |

有利:雨热同期 不利:旱涝、寒潮等灾害 |

三、天气系统

1、气旋和反气旋

气旋、反气旋比较表

名称 |

中心气压 |

范围 |

气流运动特点 |

天气状况 |

天气实例 |

水平方向 |

垂直方向 |

气旋 |

低 |

较大 |

近地面由四周向中心旋转辐合;北半球逆时针、南半球顺时针方向流动 |

中心气流上升 |

阴雨 |

夏秋之交我国东南沿海的台风天气 |

反气旋 |

高 |

很大 |

近地面由中心向四周旋转辐散;北半球顺时针、南半球逆时针方向流动 |

中心气流下沉 |

晴朗 |

夏季,我国长江流域的伏旱天气,冬季,北方寒潮天气 |

2、锋面

3、锋面雨带的形成

当夏季风的暖湿气流登陆北上时,与从北方南下的冬季风的冷干气流相遇,暖空气轻,冷空气重,较轻的暖湿气流被抬升到冷空气之上。暖湿气流在上升过程中,由于气温不断降低,水汽冷却凝结,成云致雨,形成锋面雨,从而在我国东部地区冷暖气流交汇的地带出现一条降水较多的锋面雨带。由此可见,锋面雨带出现在哪里,哪里就会形成降雨。

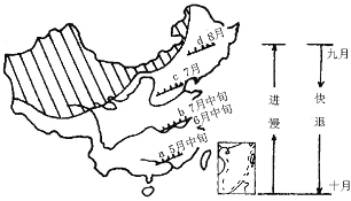

4、锋面雨带的移动

由于冬夏季风随着季节的变化,各自的势力也随着有规律地消失。因此冬夏季风间形成的锋面雨带就会在我国东部地区产生有规律的南北移动。

时间 |

夏季风的进退 |

雨带停留地区 |

5月中旬 |

北进登陆 |

南部沿海地区 |

6月中旬~7月中旬 |

继续北进 |

长江中下游地区 |

7、8月 |

继续北进 |

华北、东北地区 |

9月 |

开始南撤 |

|

10月 |

南撤出大陆 |

|

5、锋面雨带移动的结果

通过上述分析可知,我国东部地区各地雨季开始和结束的迟早,主要是由夏季风的进退所决定。

(1)正常年份,锋面雨带的移动是北进慢、南撤快,所以造成:

①我国南方雨季开始早,结束晚,雨季长,降水多而且比较均匀;北方雨季开始晚,结束早,雨季短,降水少而且集中。

②我国东部地区各大河流自南往北相继入汛,而且汛期一般也越往北越短。

③我国长江中下游地区,六月中旬至七月中旬,因锋面雨带的徘徊停留出现梅雨;七、八月份盛夏时节又因雨带北进出现伏旱。

(2)我国东部地区在夏季风强的年份,锋面雨带北进快,则会出现北涝南旱;若在夏季风弱的年份,锋面雨带北进偏慢,则又会出现南涝北旱。

四、气候

1、气候的形成因素

2、气候的分布及成因

3、气候特征及影响

4、气候类型的判断

气候类型的判断,气候特征分析和类型推断是考生应具备的基本能力之一。气候类型的确定,取决于对气候特征的分析。气候的基本特征由气温和降水两大要素构成,不同的气候类型其气温和降水的特点是不同的,而气候特征又是不同气候因子作用的结果。所以气候类型的分析判断,事实上是对气温、降水统计资料形成过程和结果的分析、总结和概括,常见形式有:

(1)根据气候要素统计数据,判断气候类型。

(2)根据各月气温曲线和降水柱状图,判断气候类型。

(3)根据气温和降水的坐标图,判断气候类型。

(4)根据有经纬网、海陆轮廓等要素的暗射图,判断气候类型。

读图分析题一方面要搞清坐标或点的含义,另一方面还要在图上进行必要的测算,最后根据气温、降水的分布特征及二者的配合,确定气候类型。此外,对于气候类型的特征的应用题目,关键是抓住气候类型的基本特征。

(1)参照下图气温指标,确定所属温度带;(2)分析降水季节变化特点,确定降水季节变化类型;(3)依据气温与降水的组合情况,确定气候类型。

- 返回 -

|