|

一周强化

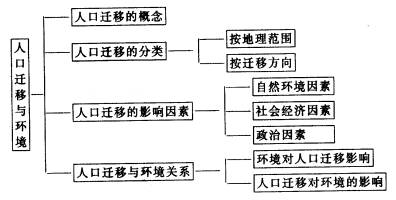

一、一周内容概述

二、重难点知识讲解

(一)迁移的概念和分类

1、人口迁移的概念

人口迁移一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地永久性或长期性地改变。

请思考:

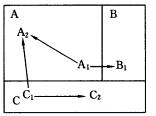

(1)下图中从A1到A2,从C1到C2为什么被认为不是人口迁移?(从A1至A2,从C1到C2居住地的改变没有超越行政区的界线,不能称为人口迁移。)

(2)移动距离的长短是确定是否属人口迁移的一个标准,这种说法正确吗?为什么?(不正确。行政区域界线常被用来区分是否发生人口迁移的标准,由于行政区有大有小,人们的居住地点也不相同,有的人仅需移动很短的距离就可能跨越行政区域界线,而被认为是人口迁移;另一些人即使移动很长距离,可能仍在同一个行政区域以内,不被当作迁移对待。)

2、人口迁移的分类

人口迁移有多种分类标准。最常用的是根据地理范围和迁移方向进行的划分。

(二)影响人口迁移的主要因素

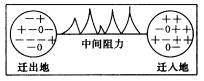

人口迁移是多种因素作用下的有意识行为。在大多数情况下,迁移的基本原因是不同地区的人口和生活资料在数量上的不平衡,地区的生存环境有很大的差别,从而产生迁移的拉力和推力。

人口迁移受许多因素影响,有些来自迁出地,有些来自迁入地,还有些是中间障碍因素。

下图中“+”号表示一个地区吸引人口的因素(称为拉力因素),“一”号表示一个地区排斥人口的因素(称为推力因素),“0”表示无关的因素。

1、自然环境因素

自然环境是人类赖以生存和发展的条件,是影响人口迁移及空间分布的重要因素。地区之间自然环境的差异以及自然环境的变化,对人口的迁移有重要影响。在影响人口迁移的各种自然环境因素中,气候、土壤、水和矿产资源是最主要的。

(1)气候

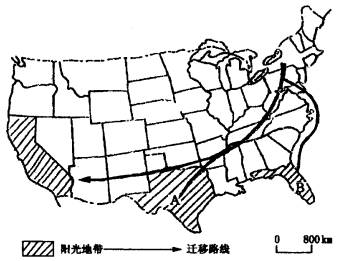

气候不仅直接影响人的身体,而且影响着一个地区的土壤、植被和水文等,从而对人类的生产和生活有着重要的影响,并通过对生产、生活的影响而影响人口的迁移。例如,美国有很多老人在退休后由北部的“冷冻地带”向南方的“阳光地带”迁移。如下图所示。

请思考:

①美国东北部地区为什么能成为世界人口最稠密的地区之一?(美国东北部大西洋沿岸和五大湖区,是世界最发达的工业和金融贸易区,因而人口稠密。)

②美国东北部气候有何特点?(美国东北部纬度偏高,东部又受拉布拉多寒流影响,夏季气温较低,北美洲地形南北敞开,北方冷空气可长驱南下,东北部地区冬季严寒,因而被称为“冷冻地带”。)

③美国人口向南部和西部迁移,除气候因素外还受什么因素影响?(东北部地区地价上涨,环境污染严重,南方和西部开发了新资源,发展了新兴工业和旅游业等。)

(2)水资源

淡水的分布及其变化,在很大程度上决定了人类生活、生产的空间格局,从而决定着人口迁移的方向和规模。逐水草而居是早期人口迁移的最基本形式。随着生产力的发展,人类对淡水天然分布状况的依赖程度减弱,但是淡水资源仍是人类生活和生产的重要条件。

(3)土壤

土壤是农业生产发展的重要条件,因而也是影响人口迁移的一个重要因素。直到今天,在广大的发展中国家,仍有许多农村人口因为土地不足和土地生产力的衰竭而迁移。

(4)矿产资源

矿产资源是生产发展,特别是制造业发展的基础。随着一个地区矿产资源的开发,会引起人口的相应迁移和流动。世界上许多工业城市的兴起,就是因为矿产资源的开发,吸引了大量的人口迁入而形成的。例如英国的阿伯丁、伯明翰,我国的大庆、马鞍山、攀枝花、金昌等。

2、社会经济因素

社会经济发展对人口迁移的影响是多方面的。其中经济发展、交通和通信、文化教育及婚姻家庭等是主要因素。

(1)经济因素

经济因素对人口迁移是主要的、经常起作用的因素,经济越发展,人口在地区之间的迁移就越明显地受经济条件的制约。在多数情况下,人们迁移是为了追求更好的就业机会和更高的经济收入,从而能有更高的生活水平。从宏观上来看,经济布局的改变也会造成大量的人口迁移。例如我国20世纪80年代深圳、珠海等经济特区的设立,就吸引了大量的人口迁入。

请思考:

①农村到城市的人口迁移是历史上发达国家和当前发展中国家人口迁移的主要形式,其原因是什么?(主要是经济因素作用的结果。人们由农村迁往城市是为了追求更好的就业机会和更高的经济收入,从而能有更高的生活水平。)

②农村人口外迁的主要原因有哪些?(农村地区的农业收入低。收入水平的低下,引起了社会各项经济发展的不足和生活条件的恶化,这是促使农村人口外迁的直接原因。农业的失业率高。农业生产对土地等生产资料依赖性很大,农业的就业容量增长有限。由于人口迅速增长,过高的人口压力是农村人口外迁的重要原因。土地的分散经营和土地等生产资料分配的不公平,也是引起农村人口外迁的原因之一。)

③城市吸引大量农村人口迁入的原因有哪些?(城市有较多的就业机会、较高的收入水平和较好的教育设施、医疗卫生设施和文化娱乐设施等。)

(2)交通和通讯

交通和通讯的发展,相对地缩小了地区之间的距离,减少了妨碍人口迁移的各种困难,从而促进了人口迁移。近几个世纪以来,人口大规模、大范围、大跨度的迁移,很大程度上得益于这种发展。

(3)文化教育

文化教育事业的发展,改变了人们的生活态度和生活期望,也改变了人们认识外部世界的态度,从而促进了人口迁移。

(4)家庭和婚姻

家庭和婚姻对人口迁移也有一定的影响。有些人迁移是为了结婚,也有些人迁移是为了实现家庭团聚。婚姻是影响青年人口迁移的重要因素,而家庭因素则在未成年人和老年人的迁移中起着重要作用。

3、政治因素

政治因素对人口的迁移有着特殊的影响,其中政策、政治变革以及战争等是重要的影响因素。

(1)政策

一个国家的政策,特别是有关人口迁移政策的实施,会对人口迁移产生重要影响。合理的政策可以促使人口迁移正常地进行,但是如果政策不合理,或者虽然政策合理而实施政策的措施不合理,可能产生相反的效果。

请思考:我国自实施西部大开发以来,大量的人口,尤其是大量的科技人员向西部迁移,出现了“一江春水向西流”的现象,体现了什么因素对人口迁移的影响?(国家政策)

(2)战争

战争是对人类正常环境和秩序的破坏,并常常引发人口迁移。例如,第二次世界大战期间,由于战争引起的欧洲人口迁移达到3000万人。20世纪末发生在非洲卢旺达、刚果地区的部族战争,欧洲发生的波黑战争,同样引起了数以百万计的人口迁移。

(3)政治变革

一个国家政治上的变革,政治中心的改变,也常常引发人口迁移。我国历史上,都城在西安、洛阳、开封、杭州、南京和北京之间不断地变换,每次这样的变化和朝代更迭都曾经引起过人口的大规模迁移。

(三)人口迁移与环境的关系

自人类诞生之日起,就有了人口迁移现象。早期人类主要聚居在亚热带气候地区,通过人口迁移,人类的活动范围不断扩大。今天地球陆地上的绝大部分地区都有人类生活。

1、环境对人口迁移的影响

时期 |

社会经济的主体 |

迁移主要目的 |

原始时期 |

采集和渔猎 |

追逐生活资料来源 |

农业时期 |

种植业为主的农业 |

寻找新的土地 |

工业时期 |

机械化大生产 |

要求劳动资料、劳动对象和劳动力以及市场之间形成良好配合,劳动力随生产条件不断变化而不断进行迁移 |

2、人口迁移对环境的影响

(1)对迁出地的影响

①加强了迁出地与外界社会的经济、科技、思想和文化的联系,有利于社会经济的发展。

②对人口压力大的农村,人口迁出缓解了当地的人地矛盾,可以更加合理地开发和利用农业土地资源,更好地保护农村的自然环境。

(2)对迁入地的影响

①合理的人口迁移,可开发迁入地的自然资源,发展地区经济,改善原先落后地区的社会经济条件和综合环境。不合理的人口迁移,一定程度上会引起或加剧迁入地的生态环境问题。

②大量的农村人口涌入城市,既积极推动了城市的社会经济发展,同时也给城市环境造成巨大压力。

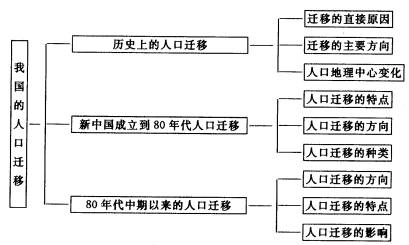

(四)历史上我国的人口迁移

中华民族的源地 |

黄河中下游地区 |

迁移起始时期 |

秦汉时期起,人口迁移频繁 |

迁移的主要方向 |

由黄河中下游平原向四周,特别向南方扩散 |

人口分布中心变化 |

唐朝“安史之乱”后,人口中心移到长江流域 |

迁移的直接原因 |

移民支边、战争和自然灾害 |

请思考:黄河中下游平原为什么会成为中华民族的摇篮?(这里平原广阔平坦,土壤深厚肥沃,气候温暖湿润,发展农业生产的自然条件优越。)

(五)新中国成立后到80年代中期的人口迁移

由于实行计划经济和严格的户籍管理,加上政策上不允许农村居民迁入城市,我国的人口迁移和流动数量较少。

1、人口迁移的规模

人口迁移规模比较小,频率比较低,人口迁移情况大致分为三个阶段(如下表)。

1954~1984年中国人口迁移的三个阶段

阶段 |

总迁移量 |

年均迁移量 |

1954—1960年活跃时期 |

1.958亿 |

2 797万 |

1961—1976年低潮时期 |

2.548亿 |

1 593万 |

1977~1984年回升时期 |

1.437亿 |

1 796万 |

2、人口迁移的方向

净迁出地区主要是辽宁、山东、上海和四川等省市,西藏为迁出和迁入持平地区,其余地区为人口净迁入地区。

3、人口迁移的类别

人口迁移主要有以下几种情况:(1)安置失业人员和闲散劳动力的人口迁移;(2)支援新开发工业基地建设的人口迁移;(3)移民垦荒、支援边疆、建设农林牧业新基地的人口迁移,(4)高等学校搬迁、招生和分配的人口迁移,(5)新修水利和水库库区移民而引起的人口迁移;(6)压缩城市人口规模而引起的人口迁移;(7)少量的自发迁移。

总的来说,新中国成立后到80年代中期的人口迁移受国家政策和户籍等管理制度的控制较多,而自发的人口迁移和流动相对较少。

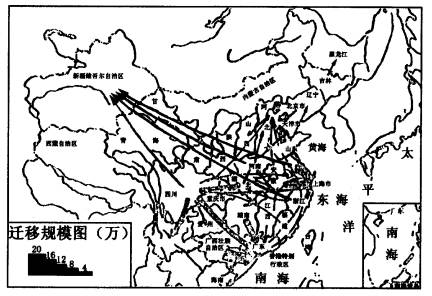

(六)80年代中期以来的人口迁移

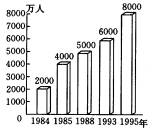

80年代中期以后,我国人口迁移日趋活跃,其特点主要表现为流动人口的大量增加,并有逐年上升的趋势。

1、人口迁移和流动的方向

(1)从农村到城市。

(2)从内地省、自治区到沿海城市和工矿区。

2、人口迁移和流动的新特点

(1)与以前人口迁移和流动主要受国家政策影响不同,这一时期的人口流动主要是自发性的,迁移和外出的目的主要是务工和经商,因学习、培训和分配工作而迁移的人数也逐步增多。

(2)原先有些人口的净迁出地区,开始变为净迁入地区,如上海市。

请思考:80年代中期以来出现大规模人口流动的原因是什么?(80年代中期以来,我国大规模人口流动的主要原因是:(1)我国是一个人口多、耕地少的国家,大量的农村劳动力长期处于潜在的剩余状态。农村经济体制改革,使农村大批潜在的剩余劳动力成为显性的剩余劳动力,他们迫切要求进入城市寻找就业机会。(2)1984年推出的允许农民进入小城镇落户的政策,为我国流动人口的大量涌现提供了契机。(3)城乡及地区之间巨大的收入差距是促使我国人口大量流动的最根本原因。)

(七)我国人口流动的影响

1、积极影响

(1)流动人口给城市提供了大量价格低廉的劳动力,为城市经济的发展创造了条件,缓解了城市部分行业的劳动力供求矛盾。

(2)改变了城市的经济结构,特别是所有制结构,为城市经济体制改革的深化发展作出了贡献。

(3)促进了城市商业的发展,增加了城市的收入。

(4)促进了城市周边地区的农、牧、渔和副业的发展。

(5)为城市第三产业的发展创造了条件,为方便城市居民的生活作出了巨大的贡献。

(6)为城市与农村的思想、文化交流创造了条件,推动了城市文化向多元化方向发展。

2、不利影响

大量流动人口的存在,增加了城市公交、卫生,教育、环保、工商、税务、计划生育、住房等方面的压力,也给城市的治安管理带来一系列新问题。

- 返回 -

|