诸侯纷争与变法运动

【学习目标】

1.对比春秋战国形势图,学生能够分别列出春秋五霸与战国七雄,描述田氏取齐、三家分晋的大致过程及其标志性意义。

2.阅读史料,能对列国争霸的实质及华夏民族的融合进行历史解释,加深民族认同感与家国情怀。

3.总结史料,描述春秋战国经济重大发展的主要表现及其对变法的推动作用,得出经济基础推动上层建筑变革的唯物史观认识。

4.罗列商鞅变法的基本史实(背景、具体措施、历史作用),简单了解其他国家代表性变法,对这一时期“大变革”的时代特征有所把握。

【学习重点】

1.西周与春秋、战国的历史分期,诸侯争霸的实质与历史作用(华夏认同)。

2.经济发展在农业、手工业和商业的主要表现,特别是铁犁牛耕与货币通行的普遍。

3.商鞅变法的主要措施与前因后果,与秦统一的联系。

【学习难点】

1.诸侯争霸在造成社会大动乱的同时,对于民族融合的促进作用。

2.商鞅变法与经济发展的互动关系,以及对秦统一后的政治经济影响。

【学习过程】

一、 课前预习

1.诸侯纷争→华夏认同

东周分为________、________两个阶段。

春秋争霸从公元前________年至公元前476年,一些大的________________势力扩张。

战国兼并从公元前475年至公元前________年,一些诸侯国的________掌握实权。________

战国开端的标志性事件:________________和________________。

进入战国以后,与中原相邻的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,可以说诸侯纷争促进了________。

经过春秋战国长期纷争,周朝统治秩序完全被破坏,公元前________年,秦灭东周。

2.春秋战国时期,________进步促进________繁荣

________器________耕得到推广,兴建________。

________分工更加细密,________流通广泛,涌现出中心城市。

3.变法运动

战国时期________________,各国为了________,纷纷变法。其中商鞅变法________历史潮流,是战国时期时间________,涉及面________、改革最________的一次变法。

变法运动推动了________,逐步建立起________________的政治制度。

4.春秋时期孔子老子,战国时期诸子百家

学派 | 人物 | 时代 | 主要思想 | |

政治 | 其他 | |||

儒 | 孔子 | 春秋 | 核心观念是________;为政以________;主张恢复________。 | 创办________,因材施教,有教无类 |

孟子 | 战国 | ________政 | 人性________ | |

荀子 | 战国 | 隆________重法 | 人性________ | |

道 | 老子 | 春秋 | 主张________,小国寡民。 | 天地万物归结为“道”,天人合一 事物相互依存、相互转化、对立统一。 |

庄子 | 战国 | ________自由 | ||

墨 | 墨子 | 战国 | 节俭、________、非攻、尚贤 | 代表________________________的利益 |

法 | 韩非 | 战国 | 以________管理国家,体现了中央集权的思想________________ | |

阴阳 | 邹衍 | 战国 | 五行________ | |

二、春秋战国之大动荡大变革大争鸣

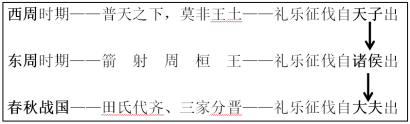

观变一:政治变动

|

|

以上变化反映出春秋战国时期政治有何变动?

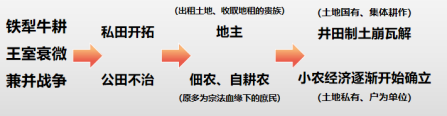

观变二:经济变动

材料:春秋时期,冶铁业兴盛起来,铁犁牛耕推广,替代人力,加上兴修水利,使得农业生产发展迅速,

粮食大幅增加。农业的发展和战争的频发,使得土地制度也发生了变革。土地开始由公田转为私田,向私人手里集中。新兴的地主和有少量土地的农民逐渐增加,向私人土地征收赋税的税亩制也随之确立。小农经济逐渐开始确立。

——《中国通史故事》

这段材料反映出春秋战国时期经济有何变动?

应变:变法运动的必然性、商鞅变法

必然性:________________________________________________。

商鞅变法:________________________________________________。

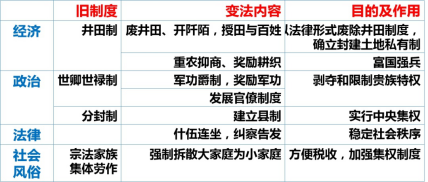

旧制度 | 变法内容 | 目的/作用 | |

经济 | 井田制 | ①废井田、开阡陌,授田与百姓 | 确立了 |

② | |||

政治 | 世卿世禄制 | ③ | |

分封制 | ④ | 实行中央集权 | |

法律 | ⑤什伍连坐,纠察告发 | 稳定 | |

社会 习俗 | 宗法家庭 集体劳作 | ⑥ | 增加 |

思想变化:百家争鸣

史料“行仁政而王,莫之能御也。” “处无为之事,行不言之教。” “明法者强,慢法者弱。” |

概括史料中的三种主张。分析这些主张出现的背景及这一时期百家争鸣局面的意义。

【课堂总结】

【达标检测】

【达标检测】

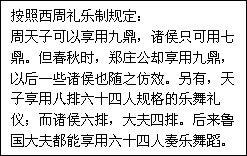

1.考古工作者在河南辉县琉璃阁发掘了一座春秋时期的诸侯墓,出土了只有周天子才能使用的九鼎。这反映了( )

A.宗法制度的瓦解

B.分封制度的崩溃

C.等级制度的颠覆

D.礼乐制度的破坏

2.春秋时期,郑国在泰山下有一块封地,叫作祊(beng)田,原为周王封给郑国作为祭祀泰山的费用;鲁国在许国有一块封地,公元前715年,郑鲁两国协商,本着就近原则将两块封地交换。这反映出

A.经济发展促进了土地私有化

B.诸侯国交往更注重现实利益

C.诸侯国封地所有权观念淡漠

D.礼法制度已失去普遍约束力

3.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:“一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。”战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用

D.阻碍了大土地所有制的成长

4.春秋晚期孔子特别推崇周公“制礼作乐”的创造性贡献,常说:“郁郁乎文哉,吾从周。”孔子推崇西周礼乐制度的主要原因是礼乐制度( )

A.推动西周社会的经济发展

B.打击了诸侯割据势力

C.有利于维护社会的统治秩序

D.有利于分封制的推行

5.有学者援引“漠然无为而无不为也,澹然无治而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期

A.法家思想

B.道家思想

C.墨家思想

D.儒家思想

6.商鞅在推行新法的过程中,实行“法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近”的治国政策,以取代“刑不上大夫,礼不下庶人”的传统治国政策。这表明

A.集权行政体制建立

B.“礼治”逐步让位于“法治”

C.郡县制取代分封制

D.商鞅治国立足普通民众利益

7.春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明

A.民族融合趋势日益加强

B.儒家逐渐放弃夷夏观念

C.中原文化优于周边文化

D.孟子背离孔子的民族观

8.春秋战国之际,一部分没落贵族从旧体制中游离出来,部分知识文化的庶人由社会下层升浮上去,即所谓“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成处于游离状态——即“士无定主”的游士。这一现象

A.表明分封制逐渐崩溃

B.推动了当时社会思想解放

C.导致了社会秩序动荡

D.促进了新兴地主阶级崛起

9.表1信息出自于中国军事史编写组对春秋战国时期战争爆发情况的统计。该表反映出

时期 | 诸侯国数量变化(个) | 战争爆发频率(次) | 战争爆发次数(年均) | 没有战争的年份(年) |

春秋 | 123—2 | 203 | 1.859 | 90 |

战国 | 27—1 | 150 | 1.527 | 105 |

A.大一统成为大势所趋

B.和平发展占据主流

C.富国强兵是时代主题

D.战争规模不断扩大

【参考答案】

一、课前预习

1.春秋、战国

770,诸侯国

221,卿大夫

田氏代齐,三家分晋

华夏认同

256

2.农业,工商业,铁,牛,水利工程,手工业,货币

3.兼并战争日益剧烈,富国强兵,顺应,最长,最广、彻底,社会转型,君主专制

4.仁、德、周礼、私学

仁、善

礼、恶

无为而治

逍遥

兼爱、下层平民利益和新兴地主阶级

法

相生相克

二、春秋战国之大动荡大变革大争鸣

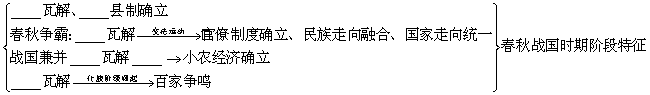

观变一:礼崩乐坏,战争激烈,分封制瓦解,王室衰微,诸侯争霸;

观变二:

应变:变法运动的必然性:生产力发展,封建经济产生,新兴地主阶级要求变法

王室衰微,诸侯兼并战争剧烈,各诸侯国需要富国强兵

思变:主张:实行仁政;无为而治;强调法治。

背景:春秋战国时期,中国社会发生大变动:

政治上,分封制瓦解,王室衰微,诸侯争霸;

经济上,铁犁牛耕推广,井田制破坏。

阶层上,士阶层崛起

诸侯国招揽人才。

意义:中国历史上第一次思想解放运动,为新兴地主阶级登上历史舞台奠定思想基础,成为中华文化的源头活水,影响深远。

阶段特征:春秋战国时期是我国历史上大动荡、大变革、大争鸣、大发展时期。

政治上,王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解,变法改革。

经济上,铁犁牛耕推广,井田制瓦解,土地私有制产生,小农经济发展。

文化上,礼崩乐坏,士阶层崛起,百家争鸣,私学兴起,民族走向融合、国家走向统一。