|

一周强化

一、一周内容概述

《读<伊索寓言>》选自《写在人生的边上》,是学贯中西的钱钟书先生的杰作。文章哲理性较强且较难理解。解读时可从九则寓言故事入手探讨作者的新解,然后探讨前三段的阅读方式和末段的哲理内容。着重思考如下几个问题:作者写作时为什么从两种人、两种关系说起?“三重安慰”应如何理解?九则寓言故事影射社会中的何种人或何种现象?作者和卢梭观点的提出角度有何不同?

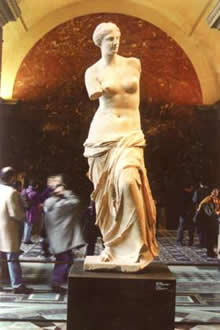

《米洛斯的维纳斯》的作者是日本当代诗人、小说家清冈卓行。他从常人难以从正面描写的维纳斯身上开发了崭新独到的观点——“她为了如此秀丽迷人,必须失去双臂”,解读时,注意领会文中极富哲理的语句所蕴含的深层含意,以及注重培养美学素养,解释一些艺术现象。

二、重点知识归纳及讲解

(一)、《读<伊索寓言>》

1、探讨文章结构

本文是一篇读后感。结构为“导入—读后之感—总结”三部分。

第一部分(1—3段):由人性的某种弱点而导致的偏见谈到由此形成的历史观,引出下文。

第二部分(4—12段):重读《伊索寓言》的新见解、新感受。

第三部分(13段):作者与卢梭对《伊索寓言》的不同看法。

2、为什么要从两类人、两种关系说起?

这是人们日常生活中的普遍经验,以此入题,容易理解。我们思慕古代,犹如大人喜欢小孩子。说两类人,目的是说大人与小孩的关系,第二种人只是一个比较,有比较就清楚大人喜欢小孩含有卖老的成分。

3、“没有老头子肯承认自己是衰朽顽固的,所以我们也相信现代一切,在价值上、品格上都比古代进步。”这句话的意味怎样理解?

前一句说“我们思慕古代不一定是尊敬祖先,也许只是喜欢小孩子,并非为敬老,也许是卖老”。接着就对“卖老”这一点申述理由,正因为相信现代的一切都比古代进步,所以会“卖老”。这句话不无讽刺意味。现代与古代相比,物质文明精神文明当然是大大进步了,但是现代社会的阴暗面也远比古代丑恶复杂。在这一方面,要说“进步”,只是越来越狡猾。把狡猾也看做进步,以至“相信现代一切,在价值上、品格上都比古代进步”,显然缺乏自知之明。

4、“三重安慰”的意味又怎样理解?

“三重安慰”都是讽刺。所谓“超出那些幼稚的见解”,实质上就是远比古代狡猾;所谓“进化”,实质上就是越来越狡猾;所谓“对于现代文明的骄傲”,实质上就是对于狡猾的“智慧”不以为耻,反以为荣。

5、研读课文第二部分,填写下面的表格。

寓言故事 |

原来的议论 |

作者新的解读 |

蝙蝠和黄鼠狼 |

遇事随机应变方可躲过大灾难 |

自我标榜,逞能炫耀 |

蚂蚁和蝉 |

凡事都要预先准备,才能防患于未然 |

损人自肥 |

衔肉的狗 |

贪心之人 |

缺乏自知 |

天文学家 |

夸夸其谈 |

不甘下台 |

乌鸦和鸟类 |

借债的人拿着别人的钱,似乎很体面。可是一旦还了债,就原形毕露 |

嫉贤妒能 |

青蛙和牯牛 |

以短比长 |

自我掩饰 |

寡妇和母鸡 |

由于贪婪,想得到更多的东西,结果连现有的也丢掉了 |

为富不仁 |

狐狸和葡萄 |

能力小,办不成事,就推脱时机未成熟 |

贪心不足,独擅其利 |

驴和狼 |

去做不该做的事,自然要倒霉 |

口蜜腹剑 |

6、理解下列句子的含义

①人“把蝙蝠的方法反过来施用”,这句话讽刺了什么?

讽刺那些总以为自己比别人强的人。他们总不肯虚心向别人学习,总以为自己有骄傲的资本。在不同的场合,他们使出不同的骄傲资本,傲视别人,自高自大。

②“有些东西最好不要对镜子自照”这一句斥责什么?

斥责他们毫无自知之明,听不得批评,不能知错改错,这号人老虎屁股摸不得,你批评他一下,他反而胡闹,反咬你一口。

③“就是下去以后,眼睛还是向上看的”,说的是什么意思?

“下去”,指的是下野或者下台,“上”“下”指的是地位的上下,官职的高低。可见“眼睛还是向上看的”,就是不甘心下野或者下台,还是一心向上爬。

④“这个遮羞的方法至少人类是常用的。”这个方法指的是什么方法?

指的是得不到的好处,千方百计叫人家也得不到,谁比自己好就打击谁,对付谁,跟他过不去。

⑤“每一种缺陷都有补偿”是什么意思?为什么说“彼此各得其所,当然会相安无事”?

就是不承认缺陷,明明是缺陷,偏偏说成是长处。什么缺陷都可以说成好的,也就没有是非可言了。因为彼此都把缺陷当长处,都陷入自我满足,自我欣赏,也就与世无争。实质上,他们是不思进取,不思改造。

⑥“大胖子往往是小心眼”是什么意思?

有钱往往吝啬,一毛不拔,不肯帮助别人。

⑦“诉苦经可以免得旁人来分甜头”讽刺什么?

讽刺旁人嫉妒,总得分点甜头,要避免旁人嫉妒,分甜头,惟一的办法只得诉苦经,好让别人心理平衡,此其一。前提是假设诉苦经者自己尝到的甜头是应得的。其二是,如果享用葡萄纯属非分,那就是讽刺诉苦者的狡猾了。攫取了非分享受,心里乐滋滋的,嘴上却大诉其苦经,真够狡猾的。

⑧怎么说“医生也是屠夫的一种”?

那是说有些屠夫狡猾,他们戴上了医生的面具,他们打着行医的幌子去杀人,以伪善的面目干坏事。

7、阅读第三部分,明确卢梭和作者观点的区别。

①为什么说小孩子读了狐狸骗乌鸦的故事,要是不同情被骗的乌鸦,反而羡慕善骗的狐狸,就证明小孩的居心本来欠好?

因为小孩的心如果本来是善良的,就会同情被骗的乌鸦,厌恨善骗的狐狸,如果对被骗者反而不同情,对欺骗者反而很羡慕,就证明小孩的居心本来欠好。

②“小孩子该不该读寓言,全看我们成年人在造成一个什么世界、一个什么社会,给小孩子长大了来过活”《伊索寓言》在什么样的社会里该读,什么样的社会里不该读呢?

如果社会上是非的分别、善恶的果报,也像在禽兽中间一样公平清楚,那就不妨读读。而现代社会不少人居心险恶,非常狡猾,读这样的寓言,弄得头脑简单,幼稚可笑,就对付不了种种恶行,会处处碰壁上当。言下之意,作者是说,要让儿童认识社会,包括人心险恶的一面,懂得应该怎样防范,这样才不致碰壁上当。同时呼吁世人净化社会环境,为后代的成长创造良好的生活空间。

③寓言“把纯朴的小孩教得愈简单了,愈幼稚了,以为人事里是非的分别、善恶的果报,也像在禽兽中间一样公平清楚,长大了就处处碰壁上当”,这些话是什么意思?

《伊索寓言》差不多都是讲禽兽的,在禽兽中间,是非的分别、善恶的果报,公平清楚,一切都很简单。而现代社会的人和事,远非那么简单,许多是非不是一下子就分得清楚的,善恶的因果报应,也不是一下子兑现的,社会复杂得很,不少人奸诈得很,如果头脑简单,就会碰壁上当。

④作者说“我是相信进步的人”,从全文看,这句话有哪些含义?

卢梭主张复古,回到原始状态,那是倒退;作者相信进步,就是相信社会总是向前发展的。相信进步,也就是相信真善美终将战胜假恶丑,尽管伴随文明的进步有些人越来越坏,但是假的恶的丑的终究是站不住的。要战胜假恶丑,就要认识假恶丑,世界是复杂的,我们的头脑也要复杂一点。

⑤为什么在“相信进步”后边又带一句“虽然并不像寓言时所说的苍蝇,坐在车轮的轴心上嗡嗡地叫:‘车子的前进,都是我的力量’”?

这是顺便讽刺那种以救世主自居的狂人,这种人像那只苍蝇一样可笑,实际上对历史的进步丝毫没有推动动用,却把一切功劳归于自己。

8、归纳中心

本文通过叙写《伊索寓言》中的几个小故事,抒发自己对人情世态的种种感悟,表现作者对人生的独特见解和看法,读来发人深省。

(二)、《米洛斯的维纳斯》

1、这是一篇随笔。在随笔中,作者表明了自己怎样的见解?文章分几个部分阐述作者的观点?

①作者的观点是“她为了如此秀丽迷人,必须失去双臂”。意思就是失去了双臂,维纳斯反而显得更加秀丽迷人。如果完好无损呢,反而没有现在这样的艺术效果。

②第一部分(1—3节):写作者对米洛斯的维纳斯的赞誉和评价。第二部分(4—6节):写作者对所有复原方案的批评。第三部分(7节):从手的象征意义角度,评议维纳斯断臂的奇妙合理。

2、作者认为,维纳斯“为了如此秀丽迷人,必须失去双臂”,文章中作者运用哪些语句来说明理由的。请把关键语句找出来。

一篇文章中的关键语句总是有表证可寻的。

从内容上看,要抓住能揭示文章题意、主旨的语句,抓住每一个段落中那些有概括段意作用的语句。

从表达上看,要注意文章中那些直接抒情的语句,注意那些发表议论的语句(例如,以“可见”“因此”“所以”“由此可见”等作为语言标志的表示推断的语句等)。

从结构上看,要注意领会起后文或收束前文的语句,表示承前、启后、过渡的语句,位于全文或全段开头、结尾处的语句等。

从修辞上看,要注意那些运用了比喻、反问、排比、象征等手法的语句,以及语意比较含蓄的语句等。

文章第一部分从正面来阐述作者的观点,重要的语句有:“这是一次从特殊转向普遍的毫不矫揉造作的飞跃”,“这是一次借舍弃部分来获取完整的偶然追求”,“是向着无比神妙的整体美的奋然一跃”。

文章第二部分从反面来阐述作者的观点,重要的语句是:“人们对丧失了的东西已经有过一次发自内心的感动之后,恐怕再也不会被以前的、尚未丧失的往昔所打动了吧。”

文章从第三部分从侧面来阐述作者的观点,重要的语句是:“除了两条胳膊之外,其他任何部位都丧失不得”,“它是人同世界、同他人或者同自己千变万化交涉的手段”, “米洛斯的维纳斯正是丢失了她的双臂,才奏响了追求可能存在的无数双手的梦幻曲”。

3、研读第一部分。

(1)“也就是说,使人不能不感到,这座丧失了双臂的雕像中,人们称为美术作品命运的、同创作者毫无关系的某些东西正出神入化地烘托着作品。”这句话的含义是什么?

由于双臂残缺,反而给人驰骋想象的空间,想象出无数双秀美的玉臂,残缺造成了神秘的气氛,种种虚像绝妙地烘托着这尊雕像。这种“丧失”的美感与创作者是毫无关系的,雕像的原型是有手臂的。艺术效果决定美术作品命运,维纳斯神奇的艺术效果提升了这尊雕像的艺术价值,使她超越时空,走向世界,走向永恒,成为不朽的杰作。

(2)“我既感到这是一次从特殊转向普遍的毫不矫揉造作的飞跃,也认为这是一次借舍弃部分来获取完整的偶然追求。”这句话如何理解?

米洛斯的维纳斯在农人无意的发掘中失去了两条由大理石雕刻成的美丽臂膊,却出乎意料地获得了一种不可思议的抽象的艺术效果,即那失去了的双臂浓浓地散发着一种难以准确描绘的神秘气氛,深深地孕育着具有多种多样可能性的生命之梦,向人们暗示着可能存在的无数双秀美的玉臂。尽管这种艺术效果一半是由偶然所产生的,然而这是一次从特殊转向普遍的毫不矫揉造作的飞跃,也是一次借舍弃部分来获取完整的偶然追求。

(3)“人们只要一度被这神秘气氛所迷,必将暗自畏惧两条一览无遗的胳膊会重新出现在这座雕像上。哪怕那是两条如何令人销魄的玉臂!”

这个句子看似难懂,其实只要注意上下文的联系,抓住关键语句,就会融会贯通,豁然开朗。首先,对上下文中有关语句的含义要善于理解。在一段语句中,语句表达一定的意义,又省略和隐含某些意义,是相辅相成的。有的先后相承,有的互为补充,有的先定范围再作阐发,有的有所表述、有所省略,种种相关的情况难以尽述。如果对相关的语句熟视无睹,阅读理解必然出现脱离语境的偏差,特别是有些复指的相关语句和带有伏笔性质的相关语句,很容易被忽略。对上下文中相关语句的明辨,可以使我们更好地把握住作品中的语境,从而深入地理解作品。其次,对上下文中的有关内容要形成整体认识。把握住作品中的语境,本质上所要求的是一种整体认识能力。不能只见树木,不见森林。立足于具体语句的牢牢掌握,把握语句的相关性,这是形成整体认识的重要途径。但仅仅停留在这一水准上还不够,还在善于把上下文中所涉及的某些内容综合起来。读内容复杂的作品,形成准确的整体认识不是很容易的事,有时必须反复阅读,熟悉上下文,使自己进入到作品当中去,这样便会取得越来越深入的整体认识。以这样的整体认识为依托,便又会反过来促进自己对某些片断的深入

这句话的含义是:玉臂的恢复,表面看似完整,实际上会破坏断臂所散发的神秘气氛,限制人们的想象,也就失去了抽象意义上的天地神妙的整体美,正如后文所说的,包孕着不尽梦幻的“无”甚于受到限制的、不充分的“有”,哪怕它是何等地精美绝伦。

4、研读第三部分

(1)为什么米洛斯的维纳斯双臂必须失去?

因为任何两条精美绝伦、令人销魂勾魄的玉臂都是受到限制的,不充分的“有”。也许她手掌托着一只苹果,也许是被人柱像支托着,或是擎着盾牌,抑或玉笏?……“这一切都是单一的,受到限制的。”只有“丧失”的美,即“无”才是包孕着不尽梦幻的,具有无限生命力的。从美学的理论讲,艺术的美是一种自然美。“自然无往而不美。”动,表现生命,表现精神。自然是瞬息万变的,不可捉摸的,因而具有无限的生命之美。“能捉摸者,非动;非动者,非自然”。罗丹曾经在一个现状到第二次现状的转变过程中表现动,表现了生命之美,表现了那自然背后所深藏的不可思议的东西,创造了伟大的美。然而,维纳斯将这种两种状态之间的动,一下子抛向“无”,从而使这种自然之美达到了极致,把想象置于无限的美的空间中。因而,承担着“美的典型”的米洛斯的维纳斯,必须失去双臂,任何一种复原方案都令人倒胃口。

(2)为什么维纳斯失去的必须是双臂?

双臂,更确切地说,是手,在人的存在中具有象征意义。“它有着实体和象征之间的一定程度的调和”,是自己与外界“进行千变万化的交涉的手段”,“是这些关系的媒介物,或者是这些千变万化交涉的原则性方式。”因而,手是眼睛、鼻子、乳房等所无法比的与外界交涉的媒介。一旦这种与外界有着最频繁的接触的媒介丧失,人也就被置于广阔的空间,人的活动也就成了一种不可思议的东西。所以任何一种值是比喻和赞颂的手的意义都是不够的。残缺的双臂对其来说都是一种讽刺。因而,米洛斯的维纳斯失去的必须是双臂,而不是别的。正是丢失了她的双臂,才奏响了追求可能存在的无数双手的梦幻曲。

三、难点知识剖析

(一)《读<伊索寓言>》

1、怎样理解钱先生讽刺艺术?

冷峭的讽刺、机智的幽默是钱钟书先生文学创作的最大特点。不论是他的小说、评论,还是散文,都深刻地体现出这一特点。《写在人生边上》里的每一篇作品都是可谓“戛戛独造”,使人耳目一新。《读<伊索寓言>》一文,思路活跃、深刻、犀利,或天马行空,或鞭辟入里,或一针见血。针砭世俗,或锋利,或婉曲,或嘲讽,都能耐人寻味,有会于心,文中提到了《伊索寓言》中的九个故事,而每个故事的意旨都被作者予以延伸发展,并以作者独到的眼光看出了故事中的人生精义。文中的每一处讽刺都是他居高临下,鸟瞰众生相的产物。因而,从中我们看到了当时社会中形形色色的人物画像。如向武人卖弄风雅,向文人装做英雄;在上流社会里是又穷又硬的平民,在平民中间又是屈尊下顾的文化分子的人;得了好处却总是在诉苦的人等。

总之,讽刺是钱钟书先生创作的主基调。

2、本文从标题来看是一篇典型的读后感,但从文章内容和主旨来看,又是一篇精妙的散文,鲜明地体现出散文“形散神聚”的特点,试做分析说明。

这是一个从整体上如何理解和把握文章的问题。可以说,本文既是一篇实实在在的读后感,又是一篇作者精辟见解的经典散文。作者首先从社会生活入手,阐明自己对历史,对古老东西的独特见解,随后自然地将文章题旨引到正题上来。文中引用的《伊索寓言》的九个故事,看似好像毫不相干,也缺少必要的逻辑联系,但作者正是以这一个个寓言为导引,用自己独到的思维,揭示了现实生活中种种的人生相。作者几乎推翻了《伊索寓言》中这些故事所告诉人们的每一个道理(或启示),换之以“言人所未言,见人所未见”的道理,读来发人深省。最后,作者很自然地回到了自己的观点上来,由于《伊索寓言》是人类幼年时代的产物,它未认识到人类社会的复杂,“它把纯朴的小孩教得愈简单了,愈幼稚了”,因而,它不宜做现代儿童的读物。这样,作者读《伊索寓言》后的感悟和自己的观点也就水到渠成了。

本文既符合读后感的写作要求,又体现出散文“形散神聚”的特点,是一篇活泼生动的散文佳作。

(二)《米洛斯的维纳斯》

品读鉴赏:

因此,对我来说,关于复原米洛斯的维纳斯那两条已经丢失了的胳膊的方案,我只能认为全是些倒人胃口的方案,全是些奇谈怪论。当然,那些方案对丧失了的原形是做过客观推定的,所以,为复原所做的一切尝试,都是顺理成章的。我只不过是自找烦恼而已。然而,人们对丧失了的东西已经有过一次发自内心的感动之后,恐怕再也不会被以前的、尚未丧失的往昔所打动了吧。因为在这里成为问题的,已不是艺术效果上的数量的变化,而是质量的变化了。当艺术效果的高度本身已经迥然不同之时,那种可以称之为是对欣赏品的爱的感动,怎能再回溯而上,转移到另一个不同对象上去呢?这一方是包孕着不尽梦幻的“无”,而那一方却是受到限制的、不充分的“有”,哪怕它是何等的精美绝伦。

比如,也许她的左手掌上托着一只苹果,也许是被人柱像支托着,或者是擎着盾牌,抑或是玉笏?不,兴许根本不是那样,而是一座显露着入浴前或入浴后羞羞答答的娇姿的雕像。而且可以进一步驰骋想象——会不会其实她不是一座单身像,而是群像中的一个人物,她的左手搭放在恋人的肩头。人们从考证的角度,从想象的角度,提出形形色色的复原试案。我阅读着这方面的书籍,翻阅着书中的说明图,一种恐惧、空虚的感觉袭上心来。选择出来的任何一种形象,都如我方才所述,根本不能产生超越“丧失”的美感。如果发现了真正的原形,我对此无法再抱一丝怀疑而只能相信时,那我将怀着一腔怒火,否定掉那个真正的原形,而用的正是艺术的名义。

(1)既然“为复原所做的一切尝试,都是顺理成章的”,作者又为什么认为那些方案“是些倒人胃口的方案”?

①如果复原,人们不可能再有发自内心的感动。②复原断臂只是追求艺术效果上的数量变化,却毁灭了其质量上的提升和飞跃。③复原实质上是对现存断臂维纳斯给人提供无限空间的束缚。

(2)关于断臂维纳斯,美学上有“残缺美”的评价,你的观点是什么?

作者认为正是这恰到好处的缺损给人以丰富的想象余地,散发着一种神秘的气氛,深深地孕育着具有多种可能性的生命之梦,反而显示了一种“惊人的调和”,留下了一个永恒的诱惑。欧洲文艺复兴以来,众多古希腊罗马时代的人像雕塑作品被陆续重新发掘了出来,而其中有些已经四肢残缺。雕塑家们发现,这类仅存躯干的雕像,造型反而更显简约,具备极强的体积之美。于是,便逐渐形成了这样的观念:躯干是人体最重要的部分,最富于体积感,人像雕塑美主要就是躯干美;有时去掉四肢,可能产生极强化躯干体积感的效应,从而获得更理想的审美效果。法国雕塑家罗丹、马约尔和英国雕塑家摩尔等,在艺术实践中都曾受到过躯干像理论的某种程度的影响。雕塑艺术是体积的艺术。躯干像理论对人体躯干的强调,实际上就是对体积的强调,因此具有一定的合理性。联系到米洛斯的维纳斯,雕像的双臂虽然缺失,但是裸露的上身和由衣裙垂褶所围裹的下肢浑然一体,体态略呈螺旋上升曲线,庄重典雅而又潜蕴着动感和活力,再辅以面部表情的沉静矜持,躯体块面圆润起伏,成功地实现了质料的凝重和生命的灵动两者的合而为一,使体积造型的艺术魅力得到了淋漓尽致的展现。躯干主体的体积美,如磁石般吸引了欣赏者的主要审美关注,于是,双臂的失去也就变得并非绝对不可接受了。这就是西方美学所谓的“残缺美”。但,审美是尊重个性的,因此允许见仁见智,答案不求统一。

- 返回 -

|